応答的な関わりを理解するロールプレイ ― 2019/07/28

「保育者の関わりの理論と実践」が、やっとamazonや楽天に流れるようになりました。

職員会議で本を使って演習を行った園より感想が届いています。皆様、ありがとうございます。

感想を読むたびに、本に入れればよかったと感じる補足をこちらに書きますね。

保育では、これまで「言葉かけ」「言葉がけ」と言われすぎています。

柏女霊峰先生も、「発信型の技術」への偏りと、

「受信型の技術」を習得する必要性を、早くから指摘されていました。

演習では「応答的に会話をする」という基本の確認が必要です。

以下の補足は、受容の演習の際にご活用いただければと思います。

私の研修でご覧になったことがあるかもしれませんが、

原色のボールなどを使って、子どもとの会話について考えることができます。

リーダーと子ども役で二人でモデルを見せることや、

全員でロールプレイを行うこともできると思います。

解説は、私の4歳児レベルのイラストで申し訳ありません。

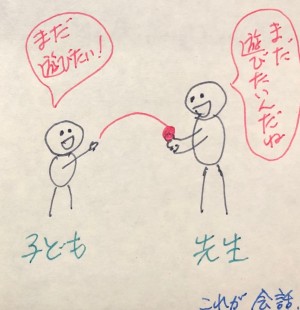

会話はキャッチボール。相手のボールを受け取って投げ返します。

たとえば散歩先で子どもが「まだ遊びたい」という玉を投げてきたら、

子どもの投げたボールをうけとること、これが会話のはじまりです。

でも、大人は子どもの投げたボールは無視しがち・・・

こんな言葉や、

こんな言葉を使いがちかと思います。

自分のボールを投げる前に、まずは子どもが投げたボールを受け取りましょう。

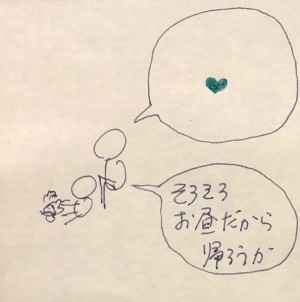

散歩先から帰る、集まりの前に片づけるなど、保育者は日課としてわかっています。

まだ見通しをもてない年齢の子どもには、事前にできることは何か考えることもできます。

また、「帰ろうか」という前に言うべきことはないのか、ハートの部分を考えてみることもできます。