保育者の不適切な保育をなくすために2 ― 2022/12/17

保育士による虐待をなくすための方法として

「監視カメラの設置」を推奨する番組やページを見ます。

厳罰や管理は、「虐待」を行う保育士には有効かもしれません。

しかし一般の保育者には、どのような影響を与えるでしょうか。

保育士になる人が減り、辞める人が増えるのではないかと心配しています。

日々子どもたちに心と体を尽くしてきて、

休日や夜間も、保育の準備と研修に時間を使い、

体を痛めても低待遇でも誠実に頑張ってきた保育士さんほど、

「監視カメラであなたの行動を監視します」と言われたら、

もうやっていけないと思ってしまわないでしょうか。

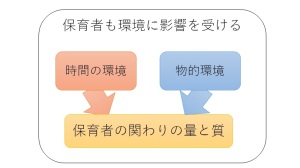

保育者の関わりは、時間と空間の環境を変えて、学ぶ機会があれば変えられます。

保育者も、保育者を取り巻く環境に影響を受けています。

詳細は「改訂保育者の関わりの理論と実践」p98 (郁洋舎、2021)

物的環境とは、保育室内に子どもが遊びを広げることができる環境があるかどうかです。

昭和の時代は、保育者が「さあ今日は〇〇をするよ」と保育者が準備し活動を進める保育者主導の保育が中心でした。そのため保育室は小学校の教室や体育館のような状態で、物的環境は整えられていませんでした。

しかし平成・令和では、子どもの主体的な学習を促す環境を構成し、自発的な遊びを中心とする幼児教育へと変わりました。

そのため保育室内は子どもの学びを促すためにさまざまな遊びの空間がつくられています。

「改訂保育者の関わりの理論と実践」p14(郁洋舎、2021)

写真のような物的環境を整えている園では、保育者は子どもと会話を交わすため大声を聞くことがありません。

物的環境が整えられていない園では、保育者の指示に子どもが従う保育が行われます。

本来、乳幼児は、今自分が獲得しようとする能力を獲得できる遊びを自ら選びますが、保育者に指示された活動は、個々の子どもの発達に合わない場合が多くあります。とくに1,2歳児は、自我が発達が著しく自分でやりたいという意欲にあふれており、大人のように指示に合わせてくれない場合もあります。子どもが新しい能力を獲得するた

めには繰り返しが必要ですが、保育者が指示する活動では十分な繰り返しができません。子どもが今やりたくない活動をさせたり、やりたい活動をやめさせるために、保育者はさまざまな「声かけ」を行いますが、そういった場面では、脅しなどの不適切な関わりが生じやすくなるのです。

また、子どもと保育者のストレスを増やすその他の物的環境の問題としては、保育室が狭い、一クラスが20人や30人など規模が大きい、玩具の量自体が少ないことや質が悪いことが挙げられます。

時間の環境は、子どもが自分で判断し行動できるゆとりや

十分に遊び込むだけのゆっくりとした時間があるかどうかです。

たとえば1歳児や2歳児クラスで、全員がそろって「いただきます」をする場合には、昼食の前後は、保育者がバタバタと忙しくなる状況が生まれます。

6時に朝食を食べている子と8時に食べている子を一斉に同じ時間に食べさせようとすれば、子どもを待たせ急がせ、保育者の「声かけ」も必要になります。

保育者のゆとりをもった関わりは、時間と空間の環境から

「改訂保育者の関わりの理論と実践」p14(郁洋舎、2021)

上記の写真のように時間の環境が整えられている園では、保育者が子どもとていねいに会話をしながら食事を行っています。保育者の大声や、一方的な「声かけ」はほとんど聞かれません。

物的環境や時間の環境を変えている園は、園独自で学習を行い、

子どもも保育者も幸せな保育を追求しています。

行事中心、保育者の指導中心の昭和の時代と同じ保育の方法を行いながら、

「それぞれの子どもの思いや願いを受け止めるよう心掛けましょう」

「一人一人の多様性に配慮した保育を心掛けましょう」と

保育者に言うのは、酷ではないでしょうか。

保育者が忙しい、大変だ、つらい、不安だと感じることが多いほど、怒りの感情がわきやすくなります。

このホームページを読むような熱心な行政の担当者の皆さんには、保育者も子どもも幸せになる方向でこの問題の解決を考えていただきたいと思います。たとえば以下が考えられます。

・園内のパワハラ・モラハラ・不適切な保育の相談・通告窓口の設置

・適切な関わりと環境構成ができる保育指導官の選任と保育指導官による巡回指導

・保育内容を適切に監査できる委員の選任

・保育内容が指針・要領に届いていない園への指導方法の検討

・関わり方の園内研修の促進

・保護者への幼児教育理解の促進

(行事や、厳しい指導を求める保護者がいるため)

・乳児期早期の集合検診等を使った家庭の関わり方の支援

(家庭で親に関わってもらえない子どもが多いことが保育者の負担を増やしているため)

・数園に一人の保育ソーシャルワーカーや臨床心理士の配置

・主任業務の見直しや主任業務の指導

・保育者と子どもの対数改善

・記録・保育準備時間の確保のための補助金

・保育者の待遇改善

管理や厳しい指導、プレッシャーが行政・市民・保護者→園長→保育者→子どもへと連鎖しないように、みんなで良い方法を考え続けたいですね。