言葉かけから応答的な会話へ ― 2025/06/01

雑誌「致知」の企画で、成田奈緒子先生と対談させていただきました。

成田先生は「『発達障害』と間違われる子どもたち」や「子育てを変えれば脳が変わる こうすれば脳は健康に発達する」など、現場の保育者が共感する本を多数書かれています。実際にお会いしてみると小児科医から大学教員へ、大学の仕事をしながら子育て支援を行う思いと行動力にあふれた方でした。

私が編集部に呼ばれた理由は、「3000万語の格差~赤ちゃんの脳をつくる親と保育者の話しかけ」の解説や「脳を育む親子の会話レシピ」を読んで、「親の子どもへの言葉かけについて」話をしてほしいということでした。

しかし私が、「言葉かけ」はむしろ減らすべき関わりで、「応答的な会話」がよいと説明するため、編集部の皆さんを少し驚かせてしまったかもしれません。

書店の子育ての本棚には、「言葉かけ」「声かけ」の本が並んでいます。

大人同士のコミュニケーションの本棚には「聴き方」の本があふれているのに、です。

大人には「子どもは、声をかけないと何もしない」という誤解があります。

しかし子どもは生まれつき能動的な探求者。自分で決めたい、やりたいという意欲にあふれています。

保育でも、主体性を尊重する保育の方法が広がり、保育者は、「言葉かけ」を減らして「会話」を増やそうと努力中です。そういう園では、1歳の子どもでも、自分で食事に来て食べ、自分で布団に入ってお昼寝をする姿が見られます。(DVD「環境構成の理論と実践」第二巻にもその場面があります)昭和の一斉保育をやっていた私は、初めてこの姿を見たときには本当に驚きました。

自分で靴を靴箱に靴を揃えて入れ、部屋へ帰る1歳児たち

大人の役割は、やってみせることと仕組みづくりです。

たとえば子どもに片付けをしてほしいと思ったら、大人がいつも部屋をきれいにする、

玩具は片付けられるだけの量を出して、飽きたら入れ替える、

親であれば、できるだけ公園や子育てひろばへ連れて行って家が散らからならないようにするなど

子どもにあれこれ言わなくてもいい環境をつくるほうが楽ですし効果的です。

ほめない、叱らない、声をかけない、応答的な会話を解説したのが「脳を育む親子の会話レシピ」です。

会話ができる生活の仕方を説明しています。

赤ちゃんや幼児との関わり方を知りたいという保護者のために、応答的で具体的な「会話」の仕方を説明しましたが、忙しい保護者が通勤電車のなかで音声で聞けるようにオーディオブックもつくっていただきました。

赤ちゃんとの会話の仕方に自信がない保育者の方も、参考になさってみてくださいね。

不適切な保育と不適切な関わり ― 2023/01/31

もう不適切な保育のお話は書きたくないのですが、

今、このテーマでの研修が各地で行われているため、

情報を書いておきますね。

またこれからの時代、AIが文章を収集して知をつくると考えると、

ネットに書くことにも意味があるように思えてきます。

さて、ニュース等では、不適切な関わりを不適切な保育と呼んでいますが、

私の研究では、不適切な保育と不適切な関わりは違います。

図で表すと以下の通り。

不適切な関わりは、不適切な保育の一部です。

不適切な保育には、

(1)重大な障害や死亡事故が起きる可能性が高いもの

(2)教育の放棄、ネグレクト

(3)子どもの人格を尊重せず、人権を侵害するもの

(4)子どもの意欲を奪い、劣等感や無力感を与えるもの

の4つがあります。(「保育内容5領域の展開」p38~43)

不適切な関わりには、

保護者への不適切な関わり

子どもへの不適切な関わり

関わりの本では、保育者と子どもの関わりの質を高めるために

時間・空間の環境を変えることを提案していました。

しかしニュースになるような事例の場合には、

時間、空間以外にも、要因があります。

図 不適切な関わりの要因

子どもへの不適切な関わりが起きやすい園、それは、

子どもに何かをさせることが中心になっている園

物的環境・時間の環境が悪く、先生が忙しい園

関わり方の学習が行われていない園

不適切な関わりが許される風土(雰囲気)がある園です。

私は、保育の質を高めるために、

園の代表者だけが講師の話を聞く集合研修よりも、

園の全員が参加し本を読み合う園内研修を推奨しています。

これは、上記の図の3の「学習機会の少なさ」と

4の「不適切な関わりが許される文化」の改善をねらうためです。

園内研修で本を読み合うと、

不適切な行為を全員が認識できます。

そして、「よく怒る先生は、発達が分からない先生」

「よく怒る先生は、関わり方が分からず困っている先生」

という情報が全員に共有されます。

そうすると、優しい先生たちが元気になり、

それまで怒鳴っていた先生が怒りにくくなるのです。

上記の図の不適切な関わりの要因である1、2、3、4は、

いずれも園長、主任のリーダーシップで変えられるものです。

もしも保育者の言葉がきつい、

優しい先生から辞めていくという状況がある場合、

これらの要因を改善してみるのはどうでしょうか。

研修講師の皆さん、

図は、研修等で引用してぜひお使いください。

なお不適切な保育は、

高山静子「保育内容5領域の展開」郁洋舎、2022

高山静子「保育内容5領域の展開」郁洋舎、2022

の、p38~42と、p171(音楽表現)p183(造形表現)をご参照ください。

保育者の不適切な関わりをなくすために ― 2022/12/01

裾野市で保育者による虐待が発覚しました。胸が痛みます。

訴えた同僚の保育者によって子どもたちが救われました。

親はたった一人のわが子に声を荒げ手を上げることがあります。

乳幼児期の子どもと関わることは、誰がやっても難しいのです。

保育者は、その難しい年齢の子どもたちを集団で保育をします。

1歳児クラスの基準は、子ども6人に対して保育者1人です。

1歳児の三つ子、五つ子を一人で育てられる親がいるでしょうか?

保育は、いい人レベルでできるような簡単な仕事ではありません。

一般的に幼稚園の先生や、保育園の先生は

子どもとの関わりを学んで保育者になっていると思われがちですが、

それは大きな誤解です。

実は、保育士や幼稚園教諭の養成課程に、

「子どもとの関わり方」を学ぶ科目はありません。

赤ちゃんや幼児と関わるなんて誰にでもできるもの、

集団保育での子どもとの関わりは個人の人間性で行うもの、

という前提で、保育者は養成されているのです。

就職してから子どもとの関わりの技術を園内研修で学べる園はごく少数です。

そうでない園に就職した場合には、個人の人間性で対応するしかありません。

そのためどの園でも不適切な関わりが起こる可能性があります。

保育者の関わりは、専門性として身につけるものであり、高めることができるものです。

不適切な関わりをしてしまう保育者は、

知らないだけ、技術を身につける機会がないだけです。

知らないだけ、技術を身につける機会がないだけです。

不適切な関わりを知れば、子どもを叩いていた先生が叩かなくなり、

技術を身に着ければ、怒鳴っていた先生も怒鳴らなくなります。

ベテランはダメだとか、年齢が高いと無理だとか言う人がいますがそんなことはありません。

いくつになっても人は変われます。

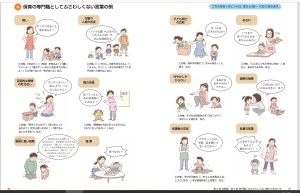

「改訂保育者の関わりの理論と実践」郁洋舎には、

保育者を信じているからこそ、専門職としてふさわしくない関わりの一覧を掲載しています。

園長先生が、この見開きをコピーして職員全員に配るところもあるそうです。

すべての園に、このイラストを配布したい。

*2025年追加情報です。

上記イラストは、郁洋舎ホームページよりPDFでタウンロードが可能になりました。

【保育の専門職としてふさわしくない言葉の例】

①脅し、②人格の否定、③否定的な感情の吐き出し、④罰の示唆、

⑤執拗(しつよう)に長い説教、⑥強要、⑦子ども同士の比較、⑧あきれ、

⑨冷やかしやからない、⑩謝罪の強要、⑪保護者の否定、⑫乱暴な言葉

不適切な関わりをなくすための環境構成は、p98~105、

関わりの技術を身につける演習は、p108~149をご覧ください。

また、不適切な保育が行われている園では、不適切な関わりが増えます。

不適切な保育とは、①重大な障害や死亡事故などが起きる可能性が高いもの、

②教育の放棄、ネグレクト、③子どもの人格を尊重せず、人権を侵害するもの、

④子どもの意欲を奪い、劣等感や無力感を与えるものです。

(「保育内容5領域の展開」郁洋舎p38~44)

ニュースを見て不安を感じている保護者もいらっしゃることでしょう。

これから園へ子どもを預ける保護者には、行事の回数が多い園、

行事の指導が厳しい園、保育者の作った飾り物が多い園、

朝夕子どもが少ないブロックの取り合いをしている園を避けることをお薦めします。

保護者に安心していただくために関わり方の園内研修を行っている園は、

園長や主任が保護者に研修報告(掲示やお便りなど)を行うのはいかがでしょうか。

関わりの質を高める園内研修 ― 2019/11/26

大学の広報用模擬授業の撮影がありました。

撮影準備をするスタッフの座り方がすてきで、私も真似してみました。

今回は、4年生の乳児保育(選択)のダイジェスト版を作成していただくことにしました。

本を使って保育者の関わりについて考え、技術を学びます。

本来は、反転授業(本は自宅で読みレポートを持参して話し合う)を行うべきですが、

その方法では、園内研修の進め方を学ぶことができないため、

授業では、本を読むところから始めます。

高山静子「改訂保育者の関わりの理論と実践」郁洋舎、2021

高山静子「改訂保育者の関わりの理論と実践」郁洋舎、2021

最初に、「はじめに」を全員で、ほかの人の声をよく聴きながら読みます。

(合唱と一緒で、ていねいに声を出すことを促します)

次に5人以内のグループに分かれて、

p8~12(関わりを学ぶ必要性~子どもの観点から)を交代で読み、

その後、感じたこと、考えたこと、疑問に思ったことを共有します。

(読む人は、ほかの人が理解しやすいように言葉を丁寧に読み、

聞く人は、疑問や気づきなどを書き込みながら聞きます)

あるグループが「こわい」を連発していたのが印象的でした。

これだけで20分程度です。

ある程度話が出たら、次にp12~17

(関わりを学ぶ必要性~保護者支援の観点から)までを同様に交代で読み、

グループで同様に話し合います。

園内研修の場合には、園の課題にあった演習問題を選びます。

各演習は30分程度ですので、

本文を読むことと合わせて1時間程度でも可能です。

撮影という特殊事情のために、発表をしたり私がまとめたりしましたが、

園内研修の場合には、時間の制限もありますし、

それぞれが気づきや違和感を持ち続けるためにも、

発表やまとめの必要性は低いと思います。

まとめがほしい場合には、

「おわりに」を全員で読む方法があります。

物的環境や時間の環境をある程度整えた園では、

保育者の関わり、言葉の質に焦点をあてる。

それにより物的環境の質が高まるという相乗効果があるようです。

90分の授業がどのように編集されるのか、楽しみです。

追記:

今、「聞くからだ」「気づくからだ」を育くむ保育を探求中です。

昭和の声の出し方や話し方を変えようと努力中ですが、染みついたものが抜けません・・・。

応答的な関わりを理解するロールプレイ ― 2019/07/28

「保育者の関わりの理論と実践」が、やっとamazonや楽天に流れるようになりました。

職員会議で本を使って演習を行った園より感想が届いています。皆様、ありがとうございます。

感想を読むたびに、本に入れればよかったと感じる補足をこちらに書きますね。

保育では、これまで「言葉かけ」「言葉がけ」と言われすぎています。

柏女霊峰先生も、「発信型の技術」への偏りと、

「受信型の技術」を習得する必要性を、早くから指摘されていました。

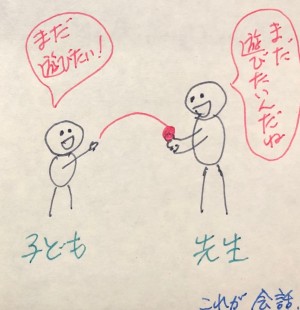

演習では「応答的に会話をする」という基本の確認が必要です。

以下の補足は、受容の演習の際にご活用いただければと思います。

私の研修でご覧になったことがあるかもしれませんが、

原色のボールなどを使って、子どもとの会話について考えることができます。

リーダーと子ども役で二人でモデルを見せることや、

全員でロールプレイを行うこともできると思います。

解説は、私の4歳児レベルのイラストで申し訳ありません。

会話はキャッチボール。相手のボールを受け取って投げ返します。

たとえば散歩先で子どもが「まだ遊びたい」という玉を投げてきたら、

子どもの投げたボールをうけとること、これが会話のはじまりです。

でも、大人は子どもの投げたボールは無視しがち・・・

こんな言葉や、

こんな言葉を使いがちかと思います。

自分のボールを投げる前に、まずは子どもが投げたボールを受け取りましょう。

散歩先から帰る、集まりの前に片づけるなど、保育者は日課としてわかっています。

まだ見通しをもてない年齢の子どもには、事前にできることは何か考えることもできます。

また、「帰ろうか」という前に言うべきことはないのか、ハートの部分を考えてみることもできます。