乳児クラスの遊びの素材と道具選び ― 2025/10/26

012歳の遊びは、発達欲求のあらわれ。

まず、乳幼児の遊びとは何か、「改訂環境構成の理論と実践」p52,53で確認しましょう。

そして参考資料を選ぶ際は、子どもの発達欲求を遊びと捉えている書籍を選ぶようにします。

子どもを喜ばせる菓子のような玩具を掲載する本も多いため、書籍選びには注意しましょう。

以下の本は、発達の道筋に合わせて市販のおもちゃを紹介しています。

オールカラーで、市販のおもちゃと子どもが遊ぶ姿を同時に見ることができる本です。

瀧薫「新版 保育とおもちゃー発達の道すじにそったおもちゃの選び方」エイデル研究所 2018

瀧薫「新版 保育とおもちゃー発達の道すじにそったおもちゃの選び方」エイデル研究所 2018

以下は後半に手作りの玩具が掲載されています。文庫版になって内容は減りましたが、文章の部分を読むと玩具をつくる、選ぶ基本が分かります。今はkindle版は無料期間でした。 相良敦子「モンテッソーリ教育は子を育てる、親を育てる お母さんの「敏感期」2013(文庫版)文藝春秋

相良敦子「モンテッソーリ教育は子を育てる、親を育てる お母さんの「敏感期」2013(文庫版)文藝春秋

上記に限らず、モンテッソーリの考え方に基づく本には、発達に合った玩具が多く紹介されています。

上記に限らず、モンテッソーリの考え方に基づく本には、発達に合った玩具が多く紹介されています。

モンテッソーリは子どもの発達欲求をとらえて環境をつくることを理論化した環境構成の元祖です。

幼児クラスの遊びの素材と道具選び ― 2025/10/20

遊びが幼児教育になるためには、遊びの素材と道具選びが肝。

子どもが遊びを広げる素材には、砂や草花等の自然物、玩具(市販・手作り)、紙などの人工的な素材、廃材等があります。素材に働きかけるための道具には、玩具、生活用品、用具・工具等があります。(「改訂環境構成の理論と実践」p58)

しかし、保育カタログから、子どもが遊びを広げることができる玩具を選ぶことは至難の業です。

そこで、保育室の環境を充実させる具体的な方法を提案します。

まず準備するのはこの本です。同僚と一緒に検討できるとよいですね。

高山静子「学びを支える保育環境づくり」小学館、2017

高山静子「学びを支える保育環境づくり」小学館、2017

(準備 第2章の「保育環境で保育が変わる」は環境構成の基礎知識ですので、各自で読んでおきます。

基礎が分かっている場合にはここは省略でかまいません)。

1 第1章の「保育環境最前線」の写真と見出しをざっと見ます。

2 p38のコラムを交代で声を出して読み、実践を振り返って意見を交換します。

3 第3章の「幼児期の学びを支える保育環境」を一緒に見ながら、一つひとつの項目(話し言葉、数量感覚など)の見出しと写真を見ながら自分のクラスに加えた方がよいものに付箋をつけたり、書きだしたりします。

4 第4章の「遊びを豊かにする保育環境」の見出しと写真をながめながら、クラスの子どもの遊びが豊かになるための玩具や空間づくりを考えます。

5 コラム(「遊びで自己制御を育む」等9つある)は、一つのコラムを交代で読みお互いの意見を聴き合う、幼児教育の意義を保護者に説明しやすくなります。言葉での表現力を高めるために声に出して読む、意見を話すことがポイントです。

これらを自分たちのペースで、できるときにできるだけ積み重ねてみましょう。

きっと子どもの姿が目に見えて変わってくると思います。

動物がくれる力 ― 2025/08/27

街頭でしか購入できない「THE BIG ISSUE」、久しぶりに販売者さんを見つけ4号まとめて購入しました。

VOL.506、7月1日号のスペシャル企画は、「スイミー」や「あおくんときいろちゃん」の作家レオ・レオーニ。

絵本の背景にあるレオ・レオーニの育ちや経歴を電車の中で夢中で読みました。

そして特集の「動物たちの力を借りる」があまりにも面白くて、満員電車の中で、「この雑誌知ってます?面白いですよ!」と周りの人に見せたくて仕方がない衝動にかられました。

特集では、アニマルセラピー(動物介在介入)の多様な実践、子どもたちが犬に読み聞かせを行う実践(三鷹市立三鷹図書館)、生きづらさを抱える子ども・若者に保護犬・猫のケアやトレーニングの機会を提供する実践(認定NPO法人キドックス)などのインタビュー記事があります。

アニマルセラピーの多様な実践では、

学校犬や図書館犬、

一時保護所で子どもに寄り添うセラピー犬、

重い病気の子どもの検査や、治療に寄り添うファシリティドッグ、

被害者の子どもが裁判所で証言する際に寄り添う付き添い犬、

少年院等で保護犬の訓練を行う実践など、

わずか数ページの記事のなかに様々な実践が紹介されていました。

加えて、「犬には、子どもの心を瞬時に開かせる力がある」、

「全面的に受け入れられていると感じることができる」、

傷ついた子どもたちが、「傷ついた犬の世話をするなかで生きる力を取り戻していく」、

(いずれも大塚敦子さんのインタビュー)

など、保育にも共通する示唆に富む言葉があふれていました。

も、ぜひ読んでみたいと思いました。

子どもが積み木の本をフル活用 ― 2025/07/13

保育園では、遊びも食事も午睡も一つの部屋で行う園が多くあります。

また幼稚園とは違い、教材費を保護者から毎月徴収しません。

そのため表現の素材として積み木を使う園は、幼稚園よりも保育園に多いように感じています。

(園と家庭の状況による素材選びは、「保育内容5領域の展開」のp186をご覧ください)

木の積み木は、「自然物に最も近い玩具」と言われます。

また基尺が揃う積み木は、プラスチックブロックよりも数量図形感覚を育みます。

「保育環境評価スケール」では、積み木がない園は「不適切」、2人の子どもがそれぞれに遊ぶのに十分な量がある場合は「最低限」と評価されます。

積み木がある園では、よくこの本が積み木の空間に置いてあります。

保育者向けの本ですが、子どもたちがこの本を使っているのです。

子どもたちは、どれだけ読み込んでいるのでしょうか。

先生よりも内容を把握していそうです。

元の本はこちらです。表紙も中身も美しいですね。

倉庫に眠っている保育者向けの造形や制作の本なども、子どもたちの空間に置くとよいかもしれませんね。

言葉かけから応答的な会話へ ― 2025/06/01

雑誌「致知」の企画で、成田奈緒子先生と対談させていただきました。

成田先生は「『発達障害』と間違われる子どもたち」や「子育てを変えれば脳が変わる こうすれば脳は健康に発達する」など、現場の保育者が共感する本を多数書かれています。実際にお会いしてみると小児科医から大学教員へ、大学の仕事をしながら子育て支援を行う思いと行動力にあふれた方でした。

私が編集部に呼ばれた理由は、「3000万語の格差~赤ちゃんの脳をつくる親と保育者の話しかけ」の解説や「脳を育む親子の会話レシピ」を読んで、「親の子どもへの言葉かけについて」話をしてほしいということでした。

しかし私が、「言葉かけ」はむしろ減らすべき関わりで、「応答的な会話」がよいと説明するため、編集部の皆さんを少し驚かせてしまったかもしれません。

書店の子育ての本棚には、「言葉かけ」「声かけ」の本が並んでいます。

大人同士のコミュニケーションの本棚には「聴き方」の本があふれているのに、です。

大人には「子どもは、声をかけないと何もしない」という誤解があります。

しかし子どもは生まれつき能動的な探求者。自分で決めたい、やりたいという意欲にあふれています。

保育でも、主体性を尊重する保育の方法が広がり、保育者は、「言葉かけ」を減らして「会話」を増やそうと努力中です。そういう園では、1歳の子どもでも、自分で食事に来て食べ、自分で布団に入ってお昼寝をする姿が見られます。(DVD「環境構成の理論と実践」第二巻にもその場面があります)昭和の一斉保育をやっていた私は、初めてこの姿を見たときには本当に驚きました。

自分で靴を靴箱に靴を揃えて入れ、部屋へ帰る1歳児たち

大人の役割は、やってみせることと仕組みづくりです。

たとえば子どもに片付けをしてほしいと思ったら、大人がいつも部屋をきれいにする、

玩具は片付けられるだけの量を出して、飽きたら入れ替える、

親であれば、できるだけ公園や子育てひろばへ連れて行って家が散らからならないようにするなど

子どもにあれこれ言わなくてもいい環境をつくるほうが楽ですし効果的です。

ほめない、叱らない、声をかけない、応答的な会話を解説したのが「脳を育む親子の会話レシピ」です。

会話ができる生活の仕方を説明しています。

赤ちゃんや幼児との関わり方を知りたいという保護者のために、応答的で具体的な「会話」の仕方を説明しましたが、忙しい保護者が通勤電車のなかで音声で聞けるようにオーディオブックもつくっていただきました。

赤ちゃんとの会話の仕方に自信がない保育者の方も、参考になさってみてくださいね。

子どもの経験と絵本 ― 2025/05/11

こどものとも社の丸山さんから復刊した絵本を教えていただきました。

石川県輪島の朝市を描いた1980年に刊行された絵本だそうです。

海でとれたもの、山でとれたものを持ち寄る市場。

ある園長先生が、「祖母の店が描かれているんです」と教えてくれました。

市場のにぎやかさを知る子どもたちにも、スーパーしか知らない子どもたちにも読みたい絵本です。

能登半島地震の復興への願いを込めて収益は寄付されているそうです。

「エスカレーターとエレベーター(かがくのとも)」福音館書店、2023

こちらは、都会の子どもにとってなじみ深い経験を描いた科学絵本です。

こちらは、都会の子どもにとってなじみ深い経験を描いた科学絵本です。

エスカレーターはある子どもにとっては身近ですが、ある子どもにとっては、ものがたりのような世界かもしれません。

絵本やごっこ遊びの環境は、子どもたちの地域や家庭での経験もふまえて選びます。

たとえば下の絵本はサッカースタジアムが身近な園やサッカー大会などに出る園で、置いておきたい絵本です。

こちらは月刊絵本のため、駒込の福音館書店本社まで買いに行きました。

福音館書店のかがくのともシリーズは、綿密な取材と時間をかけた作成が知られていますが、どのスタジアムを取材したのかを想像するのも楽しいですね。(赤いユニフォームです)

こちらも月間絵本です。こちらも綿密な取材を感じる本です。

保育者は、モンシロチョウが飛び交う頃になるとチョウの絵本を置き、園庭にテントウムシが出てくと、テントウムシの絵本を置きます。その園で子どもが出会える花や虫の絵本は、担任が変わっても必ず揃えておきたいものです。

季節と、地域と、子どもの経験に合わせて絵本の入れ替えを行う保育者の皆さん、いつもお疲れ様です!

*現在福音館書店の販売コーナーでは月間絵本が販売されていますが、「サッカースタジアム」や「テントウムシのいちねん」は、ない可能性もありますのでご注意ください。

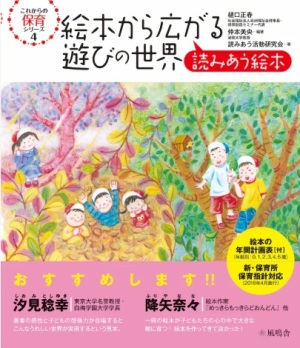

物語絵本・科学絵本から広がる遊びの世界 ― 2025/03/21

退職にあたり、ほとんどの本をスキャンしてパソコンへ入れましたが、研修で紹介するために数冊だけ手元に残しました。そのなかの2冊がこの本です。

物語絵本を使ったプロジェクト保育、テーマ保育の実践紹介集です。

絵本のカリキュラムが掲載されているのも押しの理由です。

つづけて2024年に続編として科学絵本、図鑑を使った保育実践が紹介された本が出ました。

4つの園の保育実践をじっくり読めます。

物的環境と人的環境にプラスして、保育者が提供する文化や体験によって

子どもたちの豊かな遊びのイメージが広がります。

環境は構成してみたけれど、玩具に遊んでもらっているばかりで

遊びが広がらないという場合には、絵本を見直してみるとよいかもしれません。

学生さんたちにもぜひ読んでほしいと、学習室用にも3冊購入しました。

保育ってなんてクリエイティブで面白い仕事なんだろうと、ワクワクが止まらない本です。

領域「環境」の視点から園に準備したい科学絵本・図鑑・写真集は、

拙書「保育内容5領域の展開」郁洋舎のp119~121の絵本リストをご活用下さい。

環境を構成している園ほど偏差値が高くなる!? ― 2024/12/18

教育経済学者の中室牧子先生の12月11日発売の著書

「科学的根拠(デビデンス)で子育て 教育経済学の最前線」

ここに全国の園長先生方が大喜びしそうな研究が紹介されていて慌ててブログを書いています。

きっと来年、中室先生は全国の園長研修に引っ張りだこになることでしょう。

本には、「質の高い保育所や幼稚園に通うと、小学校入学後の学力が高くなる」という研究結果が紹介されています。この研究では質の高さを測るものとして「保育環境評価スケール」が用いられています。

日本の園を対象とした中室先生らの研究によると、「保育環境評価スケール」の評点が1点高くなると、小2時の算数の学力テストの偏差値が5.2高くなり、国語でも5.5高くなる(p221)というのです。

さらに園長先生の信念と、「保育環境評価スケール」で測った幼児教育の質の関係として

園長の「基礎学力重視」の信念が強いと幼児教育の質が低く、

園長の「関心・経験重視」の信念が強いと幼児教育の質が高いということもわかったそうです。

(ここまで読んでAmazonへ行ってしまう方も多いと思います)。

保育者たちが、保育の質を高めようとすると、保護者からの抵抗があります。

先の研究は改善の根拠を明快に示すものであり、保護者への説明がしやすくなるでしょう。

また、「親は、質の高い保育所や幼稚園を見抜くことができない」(p227)という内容もあり、

保育を変えることをためらう保育者の背中を押してくれそうです。

この本を追い風に、日本の保育園・こども園・幼稚園の保育環境の改善が一気に進みそうだと希望を抱きました。

「第9章 日本の教育政策は間違っているのか?」からぜひお読みください。

保育者の専門性第四弾が出版されます ― 2024/09/08

大変にお待たせしました。

保育の専門性シリーズ第四弾

「子どもの把握と理解」がやっとやっとやっと出版となりました。

この本の主な特徴は4つ。

1.子どもを理解する前に、把握することの必要性を示したこと。

2.子どもの「心」以外を把握し、理解する視点を示したこと。

3.記録と話し合いよりも、日常の保育のなかで子どもを把握する方法を示したこと。

4.援助の方法として、関わり以外の方法を示したこと。

特に、保育者の記録の負担を増やし、

推測で子どもを理解したつもりになるトレーニングが

保育者に推奨されている現状を何とかしたいと、

研究を続けてきました。

学びのない振り返りが推奨されるのは、

保育は人間性でできる仕事だと誤解されているから。

保育者自身が、独自の専門性に気づき、

それらが養成・研修されるようになれば、

保育の質は格段に変わることと思います。

不適切な保育と不適切な関わり ― 2023/01/31

もう不適切な保育のお話は書きたくないのですが、

今、このテーマでの研修が各地で行われているため、

情報を書いておきますね。

またこれからの時代、AIが文章を収集して知をつくると考えると、

ネットに書くことにも意味があるように思えてきます。

さて、ニュース等では、不適切な関わりを不適切な保育と呼んでいますが、

私の研究では、不適切な保育と不適切な関わりは違います。

図で表すと以下の通り。

不適切な関わりは、不適切な保育の一部です。

不適切な保育には、

(1)重大な障害や死亡事故が起きる可能性が高いもの

(2)教育の放棄、ネグレクト

(3)子どもの人格を尊重せず、人権を侵害するもの

(4)子どもの意欲を奪い、劣等感や無力感を与えるもの

の4つがあります。(「保育内容5領域の展開」p38~43)

不適切な関わりには、

保護者への不適切な関わり

子どもへの不適切な関わり

関わりの本では、保育者と子どもの関わりの質を高めるために

時間・空間の環境を変えることを提案していました。

しかしニュースになるような事例の場合には、

時間、空間以外にも、要因があります。

図 不適切な関わりの要因

子どもへの不適切な関わりが起きやすい園、それは、

子どもに何かをさせることが中心になっている園

物的環境・時間の環境が悪く、先生が忙しい園

関わり方の学習が行われていない園

不適切な関わりが許される風土(雰囲気)がある園です。

私は、保育の質を高めるために、

園の代表者だけが講師の話を聞く集合研修よりも、

園の全員が参加し本を読み合う園内研修を推奨しています。

これは、上記の図の3の「学習機会の少なさ」と

4の「不適切な関わりが許される文化」の改善をねらうためです。

園内研修で本を読み合うと、

不適切な行為を全員が認識できます。

そして、「よく怒る先生は、発達が分からない先生」

「よく怒る先生は、関わり方が分からず困っている先生」

という情報が全員に共有されます。

そうすると、優しい先生たちが元気になり、

それまで怒鳴っていた先生が怒りにくくなるのです。

上記の図の不適切な関わりの要因である1、2、3、4は、

いずれも園長、主任のリーダーシップで変えられるものです。

もしも保育者の言葉がきつい、

優しい先生から辞めていくという状況がある場合、

これらの要因を改善してみるのはどうでしょうか。

研修講師の皆さん、

図は、研修等で引用してぜひお使いください。

なお不適切な保育は、

高山静子「保育内容5領域の展開」郁洋舎、2022

高山静子「保育内容5領域の展開」郁洋舎、2022

の、p38~42と、p171(音楽表現)p183(造形表現)をご参照ください。