多様性の尊重は指針にはなかった? ― 2012/08/23

ひざしは夏で、風は秋。 もう8月が終わりそうです。ああ原稿の締め切り・・・。

ある保育の本を読み返していると、ふと写真に目がいきました。壁に張られた子どもが描いた絵が同じです。

またか、といつもなら見過ごすところですが、昨今のご時勢からか気になります。

幼児教育で、「みんな同じであることがいいこと」あるいは、「みんな同じでなければならない」という価値観を知らず知らずのうちに獲得させているとすれば・・・人の違いを見つけては、嫌ったりいじめたり排除しようとする行動の陰に教育ありとは考えられないだろうか。「違うことは悪いこと」という価値観は、どこで獲得したのだろう。

集団生活のなかで、お父さんがいない子もいるし、おばあちゃんがいない子もいるし、片足が短い子もいるし、行動がゆっくりの子もいるし、肌の色が違う子もいるし、食べていいものが違う子もいるし、という人間の自然な多様性に気付き、みんな違うのが当たり前に感じることができるようにと、意図的に保育内容を組んでいる園も多くあります。けれど違いに気付かせない、あるいは違いを許さない、全員同じ物でないといけないといった仕組みやかかわりも、実は多いのかもしれません・・・。

さて、私自身は海外で暮らしたこともなく経験がとても狭い人間です。自分の経験を補うために本を乱読しますが、ホームページで保護者や保育者のエッセーを読むのもまた勉強になります。

〇世界の多文化子育てと教育の充実したコラムを読めるのは、愛育ネット⇒子育て支援の実践⇒世界の多文化子育てと教育

〇保育園での異文化体験エピソードをホームページで紹介しているのは、全国私立保育園連盟。

〇外国人保育の手引、英語版、ポルトガル語版、スペイン語版等を、頒布しているのは日本保育協会。

ポルトガル語バージョンです。

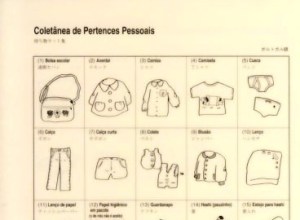

保育者が保護者と連携をとるために必要な内容がまとめられています。

違いを直そうとすることから違いの尊重へ。次の指針や要領には「国籍や文化の違いを認める」を超えた「多様性の尊重」を入れたいものです。ああ、やらなくてはならないこと、やりたいことが多すぎる・・・まずは締切の原稿を書きます。

違いを直そうとすることから違いの尊重へ。次の指針や要領には「国籍や文化の違いを認める」を超えた「多様性の尊重」を入れたいものです。ああ、やらなくてはならないこと、やりたいことが多すぎる・・・まずは締切の原稿を書きます。