子どもが積み木の本をフル活用 ― 2025/07/13

保育園では、遊びも食事も午睡も一つの部屋で行う園が多くあります。

また幼稚園とは違い、教材費を保護者から毎月徴収しません。

そのため表現の素材として積み木を使う園は、幼稚園よりも保育園に多いように感じています。

(園と家庭の状況による素材選びは、「保育内容5領域の展開」のp186をご覧ください)

木の積み木は、「自然物に最も近い玩具」と言われます。

また基尺が揃う積み木は、プラスチックブロックよりも数量図形感覚を育みます。

「保育環境評価スケール」では、積み木がない園は「不適切」、2人の子どもがそれぞれに遊ぶのに十分な量がある場合は「最低限」と評価されます。

積み木がある園では、よくこの本が積み木の空間に置いてあります。

保育者向けの本ですが、子どもたちがこの本を使っているのです。

子どもたちは、どれだけ読み込んでいるのでしょうか。

先生よりも内容を把握していそうです。

元の本はこちらです。表紙も中身も美しいですね。

倉庫に眠っている保育者向けの造形や制作の本なども、子どもたちの空間に置くとよいかもしれませんね。

保育を中心に建物を考える ― 2025/07/08

認定こども園 石動青葉保育園さんへ建て替え後の園舎を見学に伺いました。

以前の園舎や園庭も素敵でしたが、想像をはるかに超える驚きだらけの見学となりました。

それまで20年以上改修に携わった建築士さんと話し合いを重ね、設計に3年かかったそうです。

園舎のパンフレットに「全てが君の場所です」とありますが、

345歳児のクラスはホームの部屋があり、そこもコーナーの一つとなっています。

アトリエ、積み木部屋、談話コーナー、ホール、こどもキッチン、手芸室、組み立て遊び、図書室、マグネットモザイクとビー玉積木の部屋、広いデッキと二つの園庭があります。

子どもたちは、このすべての空間をつかって遊びます。

アトリエの空間 中二階は製作途中のものを置くそうです。

子どもキッチン

積木の空間

組み立て遊びの部屋

手芸室 手前は子どもが編んだベスト。

室内には段差が意図的につくられており、日々生活をするだけで運動量が高くなる仕組みがありました。

345歳児の子どもたちの目がキラッキラッしているのが印象的でした。

見学の目的であった倉庫と休憩室も勉強になりました。

井端園長先生、見学をさせていただきありがとうございました。

経験を広げる手作り玩具 ― 2025/06/22

どの園からも相談が多いのが、興味や関心に強い偏りがある子どもたち。

発達障がいと診断される子どもも年々増えています。

生まれつき脳に障害があってもなくても、脳は環境に合わせて変化する臓器です。

乳幼児期は脳が著しく発達する時期ですから、その時期に人や環境と関わり、脳が発達できる生活が欠かせません。しかし家庭では朝も夜も映像視聴、園では寝っ転がって電車を横から眺めているとなると、脳は発達のしようがありません。

子どもの興味をいかして、子どもの経験を広げようと玩具や遊びで工夫している園があります。

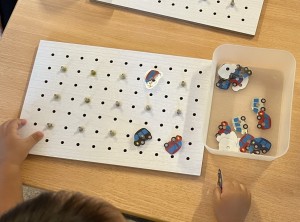

たとえば愛恵保育園さんでは、車好きの子どもが指先の遊びができるように手作り玩具を作っていました。

手作り玩具に一人ひとりの子どもへの思いが感じられますね。

頭の中にトーマスや働く車の動画のイメージを強くもっている子どもは、電車の玩具を置いておくと一人遊びが続き、年齢と共に他の子どもと発達の差が広がることが心配されます。

映像イメージが強く遊びが極端に偏る子どもがいる場合には、電車の玩具は相談室や病児保育室へと移してしまうことも一つの手。保育室にはシンプルな段ボール箱や、牛乳パックの積み木を置いて、保育者や子どもたちで一緒に電車ごっこや自動車ごっこをすることもできます。

こちらは他の園のゼロ歳児クラスです。

単純な段ボールの方が自動車、お風呂などに見立てやすくなります。

大人の感覚で、ハンドルやタイヤやクマちゃんなどの飾りをつけないことが大事。

これなら保育者の負担はゼロでいつでも準備できます。

こちらは城南区こどもプラザの牛乳パックの手作り積み木。

牛乳パックの積み木は、押して走り回ることや、上を歩く、自動車を作って座るなどを想定して重く作ります。

また幅や高さは子どもの体の大きさに合わせ、細長すぎたり大きすぎたりしないようにします。

4個の横並べなど単純な形の方が、子どもが積み重ねたり動かしたりして試行錯誤ができます。

押すときに段ボールよりも姿勢が低くなるだめ、雑巾がけやハイハイと似た負荷がかかります。

弱い刺激では届きにくい子どもには、大声ではしゃぐ活動が必要です。

先生がトーマスになって「出発進行!」と牛乳パック積木を押して走り回れば、他の子どもたちが一緒に大はしゃぎで走り出すでしょう。療育施設と違い、園には子どもたちがいます。映像のイメージを、他の子どもと先生によって身体運動や人との関わりが伴う遊びへとつなげることができます。

療育機関は月に一度か二度。園は週5日、家庭は毎日、園と家庭が変われば子どもは変わります。

各園への訪問指導はあっても、その子どもと関わって一緒に遊ぶ指導者はなかなかいないと思います。

保育の専門性研究所では、療育のプロである今井寿美枝先生に実際に園で子どもたちと遊び、保育者や保護者への研修をするお手伝いを始めました。その子をもっと理解したい、具体的な関わり方や遊び方を知りたいという先生、保育の専門性研究所へご相談下さい。

石川県立図書館 ― 2025/06/15

先日、園の先生にご案内いただいて石川県立図書館へ行ってきました。

(間違えて金沢県立と書いていました、失礼しました)

入口の植栽やカフェも素敵で期待が高まります。

入ったとたんに天井までの吹き抜けの本棚に圧倒されました。

選書や分類等司書さんたちのお仕事のすばらしさにも感動しました。

郷土の本の展示など、いちいちセンスがよい。さすが、金沢です。

子どもの本の空間もかなり個性的です。

回遊するように作られた通路に、天井には網の大型遊具があります。

子どもが思わず入りたくなる、とどまる空間もあちこちにあります。

流れる空間と、留まる空間の混在、

大はしゃぎする子どもと、静かに本を読む子どもが入り混じる空間・・・

うん?これは?園や子どもの施設でよく見かけるパターンだぞ?と調べたら、やはり仙田満先生の設計でした。

空間を見ていると、ここは子どもが走るな、この場所で子ども同士がぶつかるな、ここには子どもが登るな、入るな、ぶら下がるなと想像がつきます。どこに行っても環境のアフォーダンスをつい読み取ってしまうのは、保育者の皆さんも同じではないでしょうか?

石川県立図書館は本を読むことを超えて、大人も子どももさまざまな体験ができる図書館でした。

乳児のコーナーの大人向け図書を変えれば、子育て支援の可能性も感じました。

土日の子どもが多い日に環境構成の勉強にもぜひどうぞ。

高温化と園庭の環境 ― 2025/05/25

5月ですが、すでに真夏のような暑さの日がありますね。

先日伺った園では、もう園庭中にタープが張られていました。

暑い日も寒い日も、子どもたちと一緒に遊ぶ先生方、本当にお疲れ様です。

真夏になると高温注意情報や、熱中症特別警戒アラートが発表されます。

しかし警報は出ていなくても、5月から熱中症の救急搬送は起きています。

5月であっても水分補給や活動内容などに留意したいですね。

気候が変化しているのに例年通りの保育を行う、が一番危険。

とくに私立の保育園やこども園では、

気温に合わせて、例年より早く園庭にタープを張る。

気温に合わせて、水遊びを行う。

室内、園庭では、例年より早く水分補給コーナーをつくる。

例年通りの園庭・ホールでの運動会の練習はさける。

気温や湿度が高い日にホールで例年通りの活動をしない。

など、子どもの命を守る柔軟な対応が多く見られます。

園庭にも工夫がほどこされています。

園庭を森にしたながかみ保育園さんの園庭

高温化と大気汚染から子どもを守るために、

今、運動場のような園庭から、

森のような園庭へと改善している園が増えています。

園庭に木陰がもっとほしい。

落ち葉プールができるほど木を増やしたい。

チョウや虫や鳥が来る園庭をつくりたい。

そんな願いを実現するための補助金もあります。

今、自然はある意味ぜいたく品と言えます。

子どもが歩いていける範囲に森があるのはごく一部の地域だけです。

園長先生か市長さんは、どんな地域にも新しい森をつくることができますね。

人形の選び方 ― 2025/05/04

「環境のアドバイスを下さい」と園へ呼ばれて、園で必ず見るポイントの一つに「人形」があります。

人形選びには、発達の理解と、玩具選びの原則の理解が見えやすいからなんです。

玩具選びの原則は、「子どもの姿に合わせて玩具を選ぶ」です。

園で人形を選ぶポイントには

1.大きさ

2.硬さ

3.手足の動きやすさ

4.精巧さ

5.表情

6.耐久性

2.硬さ

3.手足の動きやすさ

4.精巧さ

5.表情

6.耐久性

があります。

その年齢の子どもが扱いやすいかどうかは、大きさ、硬さ、手足の動きやすさによって変わります。

たとえば1歳児クラスに小さくて手足が動く人形を置くと、子どもが抱いたり寝かしつけたりしにくくなります。1歳児クラスには、子どもが抱きやすい大きさで綿の詰まった人形を置くと、子どもは人形を抱いたりおんぶしたり、ミルクを飲ませたりの世話がしやすくなります。

写真は手作りのお人形です。綿をしっかりめに入れると1歳児、2歳児に扱いやすくなります。

輸入玩具の定番、くまちゃん・うさちゃんも、大きさを選ぶと1,2歳児には扱いやすいですね。

1,2歳児クラスは、一人遊び、平行遊びの時期です。同じが嬉しい時期のため、同じ人形を複数体置くようにします。

洋服の着替えをさせることができる年齢になると、手足が動く人形だと遊びが広がるでしょう。

本物らしさを求める5歳児以降には、指がある、鼻や耳があるなどの精巧な人形があるとお医者さんごっこ等の遊びが広がりやすくなります。

集団保育の玩具選びでは、耐久性も重要です。

保育カタログには、大きすぎる人形や耐久性の低い人形もありますのでよく確認して購入しましょう。

表情については以前書いたので以下をご覧ください。

ごっこ遊びの人形は、以下にも写真を掲載しています。

ちなみにぬいぐるみとキャラクター人形が置かれている園で、「なぜこの人形を選びましたか」と聞くと、たいてい「寄付です」と言われました。う~ん残念!

積み木と一緒に揃えるもの ― 2025/04/20

環境の充実と共に、積み木を保育に取り入れる園が増えてきているように思います。

初めて積み木を取り入れた園では、どうやって遊びを援助すればよいのか、迷うこともあるようです。

たとえば持ち手のついた「はめ込み型パズル」は、子どもに遊び方を示してくれています。

しかし、白木の積み木は子どもが想像することで遊びが広がる素材です。

そのため最初の内は保育者が一緒に遊んだり、ときには本格的に何かを作ることで遊びが広がっていきます。

また年少のクラスでは、動物や魚、人間の人形などを置くことで、想像のきっかけになります。

近くに動物園がある園では動物人形、水族館がある園では魚など、子どもたちの体験に合わせて揃えると良いでしょう。年長クラスになると、紙や紙粘土等を使って必要なものは作ることが増えていくようです。

表情が無表情なのもよい。立てたり座ったり斜めになったり姿勢も表情豊かな人形。

人形や木を使って建物を表現。

動物人形を使って動物園を表現。小物は大きさがあり安定性が高いと遊びが広がりやすい。

感覚統合理論による大型遊具 ― 2025/04/13

見学に伺った園の保護者よりお手紙をいただき、ある公園を教えていただきました。

高崎市観音山公園にある「ケルナー広場」。

ドイツのアトリエ・ケルナー社が提供する大型遊具が設置されています。

こちらがつくられた経緯や活動の内容はNPO法人「時をつむぐ会」のページをご覧いただきたいと思います。

ケルナー遊具は、エアーズの感覚統合理論を、遊具の設計に活用しています。

また形状の特徴は、自然の樹木や地形など自然の形に近いことです。

木村歩美先生がつくる大型遊具とも考え方が共通しています。

多くの園庭にある大型遊具は遊具の”引付け力”が強すぎて、子どもが遊具に遊んでもらう状態になりやすいものです。ケルナー遊具は自然物と関わるときと同様の動きを引きだす形状をもちながらも、人工素材を用いているため耐久性が高いのはうれしい点です。隣の遊園地の跡地には子どもを遊んでくれる遊具があり、様々な大型遊具と子どもの姿を見て、遊具のあり方を考えることができました。

足元は小さな砂利で風の強い高崎でも砂が舞いにくくなっています。

とても勉強になりました。

教えていただきありがとうございました。

保育環境ビフォーアフター ― 2023/02/27

木村歩美先生が環境づくりについて解説するYouTube動画を発見しました。

動画をアップしたのは、「保育士チャンネル」【仕事Live】。

このチャンネルは、藤原里美先生の動画が面白いよと

人に教えていただいて、よく拝見していました。

この動画では、園長先生が

環境改善のプロセスを語り、

木村先生が解説を行っています。

保育室をたっぷりと見ることができるのも魅力です。

9分間ですから、昼休みにクラスで見るのにぴったりですね。

チームで保育をする保育では、

園内研修で全員が同じ情報を共有することで

保育の質を高めていくことができます。

たとえば

同じ本の読み合わせをする。

同じ動画を見る。

それを題材に、「自分の園ではどうするか」を話し合う。

このような主体的・対話的な学びを継続的に行うことで

学び合う文化、対話の文化がつくられていきます。

この動画も他園の保育室や改善のプロセスを知ることで

自園の環境づくりを考えるきっかけとなりそうです。

ただネットの保育関連の動画には、

昭和の時代のような残念な保育室や

昭和の時代はよくても、

今では「幼児期にはふさわしくない」と言われる実践も

数多くアップされています。

情報を、取捨選択しながら使いたいものです。

森を開拓した保育者たち ― 2022/10/31

「開拓」の文字は、北海道の歴史資料館では見たことがありましたが、

生きている人で「ぼくたちが森を開拓しました」と話す人に初めて会いました。

それも保育園の保育者たちがゼロから木を伐り、下草を刈り、園庭をつくったというのですから驚きです。

開拓者たちが集まるのは、札幌市の「富丘バオバブ保育園」と「富丘ニンニン保育園」。

一度、子どもがいない森を見せていただいたのですが、実は子どもの姿が想像できませんでした。

私はたいていの園庭や保育室は子どもがいなくても姿が想像できる自信があったのですが、

この起伏の豊かな森で、ゼロから年長までが遊ぶ姿が想像がつきませんでした。

そのうえ0歳児クラスの保育者たちは、急な坂を重いカートを押しても毎日この森に遊びに来たいというのです。

それで、もう一度子どもがいる日に見学に伺いました。

0歳児クラスから年長まで、なんとも自然に混じりあって遊んでいました。

保育者は子どもをゆったりと見守り、一緒に遊んでいます。

森に響く子どもたちの声が心地がよく、いつか座り込んで子どもの姿をながめていました。

日頃、「園庭を森に」、「保育室は森のように」とお話していますが、

やはり本物にはかなわない、と実感しました。

自然の複雑さ、多様さ、勾配の高さ、腐葉土の深さ、香り、風、命の豊かさ・・・・・・、

この森の豊かさを、認可保育園で日常的に享受できる子どもたちは、いや~幸せですね。

この森の開拓は、男性保育者が中心に行ったそうです。

この園は、男性保育者の割合がとても高いのです。(たぶん日本一、このことは別に書きます)

森を開拓するって、どれほど大変でしょう。

こんな貴重な園庭を作ってくださった先生方に感謝しかありません。

森を開拓してくださった先生方、見せてくださった先生方、

ほんとうにありがとうございました。