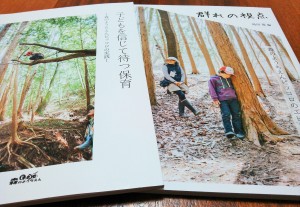

挑戦も、安心も、の園庭環境 ― 2018/03/26

木村歩美、井上寿著

『子どもが自ら育つ園庭整備: 挑戦も安心も大切にする保育へ』

ひとなる書房 2017

この観点で、改めて全体の写真を見直すと、

最後に、p146~157の

自然科学に関する絵本 ― 2018/02/17

宇宙 (福音館の科学シリーズ) 福音館書店 ISBN-10: 4834007367

地球 (福音館の科学シリーズ) 福音館書店 ISBN-10: 4834004457

海 (福音館の科学シリーズ) 福音館書店 ISBN-10: 4834002012

人間 (福音館の科学シリーズ) 福音館書店 ISBN-10: 4834012786

か わ (こどものとも絵本) 福音館書店 ISBN-10: 4834000672

絵巻じたて ひろがるえほん かわ 福音館書店 ISBN-10: 4834082717

ゆきのひ (こどものとも傑作集) 福音館書店 ISBN-10: 4834001172

どうぐ (かがくのえほん) 福音館書店 ISBN-10: 4916016351

ちのはなし (かがくのとも絵本)福音館書店 ISBN-10: 4834007294

かさぶたくん (かがくのとも絵本)福音館書店 ISBN-10: 4834016404

はははのはなし (かがくのとも絵本) 福音館書店 ISBN-10: 4834003191

あなたのいえ わたしのいえ 福音館書店 ISBN-10: 4834003175

地下鉄のできるまで 福音館書店 ISBN-10: 4834003515

万里の長城 福音館書店 ISBN-10: 4834026523

ほねはおれますくだけます (かこさとし からだの本) 童心社ISBN-10: 4494009288

よわいかみ つよいかたち (かこ・さとし かがくの本) 童心社 ISBN-10: 449400958X

うつくしい絵 偕成社 ISBN-10: 4034170107

ピラミッド―その歴史と科学 偕成社; ISBN-10: 4035293202

小さな小さなせかい―ヒトから原子・クォーク・量子宇宙まで 偕成社 ISBN-10:4034372206

大きな大きなせかい―ヒトから惑星・銀河・宇宙まで 偕成社; ISBN-10: 4034372109

あめ、ゆき、あられ くものいろいろ 農山漁村文化協会ISBN-10: 4540042882

じめんがふるえる だいちがゆれる 農山漁村文化協会ISBN-10: 454005144

ひをふくやまマグマのばくはつ 農山漁村文化協会ISBN-10: 4540051458

小学館から新刊が出ます ― 2017/05/12

巣鴨駅で絵本探し ― 2016/09/30

牛乳パックでぞうくんのさんぽ ― 2016/09/21

保育の実践記録を募集中 ― 2016/08/12

森眞理(著) 「子どもの育ちを共有できるアルバムーポートフォリオ入門」 小学館、2016.4

秋田喜代美・神長美津子(監修) 「園内研修に活かせる実践・記録・共有アイディア~『科学する心』をはぐくむ保育」 学研プラス、2016.4

子どもからはじめる保育実践 ― 2016/05/12

大豆生田啓友「『対話』から生まれる乳幼児の学びの物語」学研、2016

保育プロセスの質を高める ― 2016/04/14

2.社会的、情緒的な安定・安心

3.言葉・コミュニケーションを支え、広げる

4.学びと批判的思考を支える

5.学び・言葉の発達を評価する

子どもと環境の関係について考える本 ― 2016/03/24

波多野誼余夫「認知心理学 学習と発達」東京大学出版会1996

佐々木正人「アフォーダンスと行為(身体とシステム)」金子書房2001

エドワード・S.リード「アフォーダンスの心理学ー生態心理学への道」新曜社2000

子どもを信じる保育者と「かわいい~」 ― 2015/12/24

これまでも、園見学で学生が「かわいい~」を連発していると、

なぜ、「かわいい」を不快に感じるのか、

(子どもってこんなことを考えているのか)と圧倒されるばかりです。