保育を変えてみようと思っている人に ― 2015/12/06

千葉県富津市の和光保育園さんの実践が

ひとなる書房さんから本として出版されました。

鈴木真廣(まひろ)先生が書かれた希望編を先に読了しました。

私には、とてもこの本の奥深さを表現することはできないので、

帯の言葉をそのまま載せます。

「子どもは、その主体性の発揮を存分に保障され、

生活と遊びの主人公として尊重された時、

私たちの想像をはるかに超えた豊かな学びの物語を

自らの内に紡いでいきます。

そのために、子どもたちの可能性を信じて葛藤する

和光の大人たちの姿は感動的です」。

生活と遊びの主人公として尊重された時、

私たちの想像をはるかに超えた豊かな学びの物語を

自らの内に紡いでいきます。

そのために、子どもたちの可能性を信じて葛藤する

和光の大人たちの姿は感動的です」。

今、保育を変えてみたいと思っている先生方は、

まず1章「子どもが主人公になる保育への転換

保育見直しの中の私たちの葛藤」から

保育見直しの中の私たちの葛藤」から

読み始めるのも良いかもしれません。

保育園を継いだ鈴木真廣先生と先生方が、

保育者主導の保育を

子ども主体の保育へ変えるために

試行錯誤された33年間が描かれています。

子どもとは?、保育とは?、

保育者の役割とは?と

授業を聞きながら混乱している学生さんは、

2章の「新たな教育観と保育の『真』と『深』」から。

園から地域へと子育て文化を発信したい、

地域コミュニティの再生につなげたいと

今様々な取り組みを行っている先生方には

3章「わこう村『子ミュニティー』育ち合いの場をつくる」

から読み始めることをお勧めします。

そして最初から読み直すことで

鈴木先生の深い哲学が染み入ってくるかと。

理論と哲学することが好きな方には

序章からぐいぐい読める本です。

余談ですが48ページに、

遊びから食事への切り替えに

選択の幅を持たせる保育を、

研究大会で発表すると、助言者から

「この園の躾はいったいどうなっているのか」と

厳しく指導を受けたエピソードがあります。

ちょうど今月の雑誌『げんき』の連載「保育かわらなきゃ」でも

レストラン形式で食事をする園児を見た指導者から

「こんなことをやっていたら食事の躾はどうなるんですか」と

見直しと報告を指導されるエピソードを読んだところでした。

昔も今も保育を変えようとしたときの批判の質は似ていますね。

皆さんはどのように考えますか。

クラスに置く絵本選び ― 2015/04/14

4月の大変な時期に保育者を助けてくれるものは、砂場と、動物たちと、絵本と玩具。

この中で、どの園にも必ずあるのが絵本です。

初めて出会う子どもの興味や関心も、さまざまな絵本を置くことで把握しやすくなりますね。

幼児教育の機能を果たしている保育園や幼稚園には、必ず、数百冊の絵本が常設されていると思います。

保育者は、そこから自分のクラスにどの絵本を置くか、教材選択をしなくてはなりません。学校では、絵本選びの基準を学んでいても、数百冊ある絵本のなかから自分のクラスの本を選ぶのはなかなか大変。どうしても自分の好みに偏りがちです。そこでお薦めしているのが、こどものとも社の絵本カタログを活用することです。この時期、各社の営業マンがやってきて新しいカタログと古いカタログを交換しますが、園長先生に言って古いカタログをもらってしまいましょう。

2011年の「こどものとも社総合カタログ」

私はゼミ生用に、とも社に電話をして、回収した古いカタログを分けていただいています。

トップページに0歳から年齢ごとにお薦めの絵本があります。新人の頃はこれを目安に。

母の日、運動会など行事ごとに絵本が並べられたページも活用しやすいでしょう。

あやとりなどのあそびの本もクラスには置いておきたいですね。

保育者が、その季節に合った絵本を選びやすいように、月間ものがたり絵本や科学絵本を4月から月別に並べている園もあります。(川和保育園さんで教えていただきました)

また、絵本をあいうえお順に置くよりも、012歳児向けは別に分け、3歳以上児向けの絵本もからだに関する本、色・数・形に関する本、詩・となえ・言葉の本、シリーズ本と分けて置く方が、先生方が絵本を活用しやすくなるかもしれません。(誰か、絵本棚を卒論で研究しないかな?)

各クラスに置かれた絵本には、保育の専門性が現れます。

最近は、大人感覚の絵本も増えましたが、絵本は子どもの心の奥深くに残る物語。

子どもの文化として、絵本を選んでいきたいですね。

はう運動あそびで育つ子どもたち ― 2014/11/28

朝、川沿いを歩きながら、「おはよう、おはよう、ゆげがでる、はなからくちからぽっぽっぽ・・・」と歌が出るようになりました。(誰かに聞かれたら怪しい人です)。関東では、一気に冬の朝を迎えています。

最近あちこちでお勧めしていますが、またもや、保育の現場で日々尽力されていらっしゃる先生方に、「絶対におすすめです」と自信をもって言える本の紹介です。

今、保育者の研修テーマには、「特別なニーズをもつ子ども」「気になる子ども」などが並びます。先生方が特別な支援を必要とする子どもを理解したい、具体的に支援する方法を知りたい、というニーズは高いと思われます。

私も研究で全国の園におじゃましながら、いつも気になるのが子どもの体。体幹が安定せずにふらふらとした姿勢で歩く子どもがどのクラスでも目につきます。つい研究を忘れて、「さくらんぼリズムなどを保育に取り入れてみてはどうですか」とお話することがありました。さくらんぼリズムは、発達を系統的に捉えたリズム運動で、感覚統合理論とも合致します。運動量も運動のバリエーションも多く、乳児期の動きの経験不足を補う効果や療育としての効果も高いと感じてきました。しかし、さくらんぼリズムには広い空間が必要です。

この本で紹介されている「はう運動あそび」は、狭い室内空間でも全身を使うことができ、運動量が非常に多い活動です。『はう運動遊び』で育つ子どもたち」は、チャイルドハウスゆうゆう(児童発達支援事業施設)の22年の実践をもとにして、はう運動あそびを中心にまとめられた本です。

第一章の、「『はう運動あそび』でこんなに変わる」では、「丈夫な体になる」、「よく眠れるようになる」、「なんでも食べられるようになる」、「ゆるいうんちや便秘が解消されバナナうんちになる」、「手先が器用に使えるようになる」、「笑顔が輝くようになる」、「ことばが増え、理解力が育つ」、「多動や問題行動がおさまる」と各項目ごとに、保護者の体験談が紹介され解説が語られます。その変化があまりに劇的すぎて、子どもが変わる実践を経験したことがない場合、信じられないかもしれません。私は、親御さんたちの喜びをともに感じながら、実践に圧倒され、ときに「すごい、すごすぎる」とつぶやきながら読みました。理論をもつ実践者の真骨頂を見せていただいた思いです。

第二章、「『はう運動あそび』と『生活リズム』の相乗効果」では、「発達の順序性を知る」、「生活リズムを整える」ことについて理論的な解説が、Q&A形式でわかりやすく書かれています。保育者が保護者に伝えたいことがわかりやすくしかも「やってみたい」という気持ちがわくように表現されています。保護者への貸し出し用書籍としても準備しておきたい本です。

第三章、「『はう運動あそび』の実践」では、狭い空間であっても、保育者が一人でもできる日常的に保育に取り入れやすい「はう運動遊び」が28種類も紹介されています。すべてが写真かイラスト付き。どの写真も本当に楽しそうです。

今井寿美枝先生は、児童養護施設、保育所の保育士を経験された後、1992年より「チャイルドハウスゆうゆう」を開設されたそうです。今井先生は、河添邦俊先生の理論に学び、生活リズムとはう運動遊びを中心に据え、笑顔が輝く子どもたちを育むことに力を尽くしてこられた方だと、この本で知りました。お目にかかってみたい先生がまた一人増えました。

他にも今井先生の本には、故丸山美和子先生と共著の「生活とあそびで育つ子どもたち」(大月書店)があります。

一人ひとりを大切にする保育 ― 2014/11/17

書店に平積みにしてほしい本が出ました。一斉型の生活と遊びを、一人ひとりを大切にした保育へとどのように変えていったのか、保育を変えたプロセスが描かれた待望の一冊です。

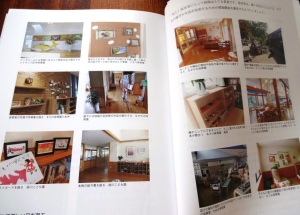

第一部は、サライ美奈さんによるハンガリーの保育・就学前教育の紹介です。美しいカラー写真は、「一人ひとりを大切にした保育」を象徴しています。私も海外の保育の写真を見てショックを受けたことが自分の保育を変えるきっかけになりましたが、これまでにない編集で、ハンガリーの保育がわかりやすく紹介されています。

とくにお薦めしたいのは、第二部です。全国私立保育園連盟保育国際交流運営委員会委員長であるユリアさんが、わらべうたとの出会いから、園の保育を見直し、担当制と流れる日課へと、どのように保育を変えていったのかを具体的に説明しています。保育を数年をかけて変えている園を、今各地で目の当りにしながら、その経緯を伝えることが私にはできませんでした。

第二部では、一斉に保育を変えたわけではなく、取り組める部分から少しずつ変えていった経緯が、ていねいに説明されます。そして、「まるで戦場のような慌ただしさで食事の後は食べこぼしがいっぱい」だった乳児クラスの食事風景が、「子どもたちが落ち着いて食べることに集中」するようになり、保育士も「子ども一人ひとりを介助できるようになった」など、子どもの変化と、保育者の気持ちの変化についても記されています。これから保育を変えていきたいと考えている保育者に、ヒントと大きな希望を与えてくれるだろうと思いました。

「素材」に関する本2冊 ― 2014/10/10

今日は、遊びの素材に関する本を、2冊ご紹介します。

子どもたちが遊びを作りだすことができる遊びの素材には、砂や草等の自然物、自然物から作られた紙やひも、廃材、素材的な玩具があります。これまで、幼稚園や保育園で使われる造形の素材として、ペットボトルなどの廃材や、紙皿・紙コップなどがよく紹介されてきましたが、今月、積み木の本が出版されました。

右の本。吉本和子、脇淵爾良(わきぶちじろう)「積木と保育」エイデル研究所、2014

積み木には、「室内の砂場」という呼び方がありますが、元々積み木は、子どもが遊びながら自然の摂理を知ることを意図して考案されたものです。シンプルな形は、砂や水のように子どもたちを魅了します。

この本の前半は、0歳児から年長児までが、積木でどんな遊びを繰り広げているか、写真で紹介されています。それぞれの写真から、子どもは大人よりもずっと創造力があることを感じさせられます。後半は、積み木の基本的な積み方が紹介されています。レンガ積み、円を積む、三角を積む、屋根を積むなど。私は積木のワークショップで球形をつくってみたときに、陶芸を思い出しました。積木はそっとさわらないと、いとも簡単に崩れてしまいます。

左の本。子ども美術文化研究会「子どもが生み出す絵と造形ー子ども文化は美術文化」エイデル研究所、2012

こちらは、自然素材のみで遊ぶ園の様子が豊富な写真で紹介されています。水、砂、土、木切れ、竹ずつ、石ころ、わら、草、花、木の実、貝殻など。写真を見ているだけで、思わず笑みがこぼれます。

2冊を合わせて読むと、素材の質と量が、子どもの遊びの空間的な広がり、時間的な広がり、友達とのつながりなどに影響を与えることを感じます。ダイナミックな作品は、持ち帰ることや壁に貼ることが難しいので、園庭や保育室にカメラをぶら下げておくことがとても大切ですね。

ちなみに、来月号の「げ・ん・き」の私の連載テーマは、「遊びの素材」です。自然か玩具かの二項対立の思考から脱し、子どもと園の状況に合わせて選んでみるのはどうでしょう、という提案を書いてみました。

大学の保育実習室には、学生たちが素材を比較研究できるように、和久積み木(4.5センチ、3センチ)、保育積木、形の不揃いな積み木、カプラ、井形ブロック、ラキュー等を集めてみました。今は市販の素材的な玩具だけですが、これから廃材と道具を充実させ土も収集できればと野望を抱いています。

園に置いておきたい本~発達の理解 ― 2014/08/24

昨日のオープンキャンパスで思いがけず卒業生と会えました。とてもいい顔をしていました。

園でも、いきいきと仕事をしている保育者と出会うと、私まで元気をいただきます。

子どもの遊びをあたたかく見守る先生、

子どもたちにぴったりの環境を工夫している先生、

その子どもに合わせて上手に援助している先生、

それらの先生に共通していることは、子どもの発達をよく理解していること。

発達が見えると、必要な環境や援助も見えます。

適切な援助、環境構成、記録、計画など保育者の技術は、発達の知識に支えられています。

乳幼児の発達を、端的(超コンパクト)にまとめているのは、現行の「保育所保育指針」。養成でも発達を学びますが、大学の授業だけで発達を理解できるようになる人がいたらきっと天才。発達の理解に関しては、本を読めば読むほど理解が深まる性質のもので、子どもと関わりながら発達の本を読む、そして子どもをまたよく見る、その繰り返しで、子どもの発達が見えてくるようになると考えています。

ところが、乳幼児の発達は資格や免許を持っているのであれば知っていて当然とばかりに、現任研修も少なく、園の保育者貸出用の図書に、発達に関する本が置かれていることが少ないと感じています。専門職としては発達に関する本は個人で何冊も購入している方も多いと思いますが、やはり園にも、発達に関する本は揃えておきたいものです。お奨めしたい本だらけですが、厳選した4冊を写真でご紹介します。

このシリーズで発達を学んだ保育者たちは40代以上が中心でしょうか。乳児期前半、後半、幼児期前半、後半と発達を細やかに学ぶことができます。もう何十年も再版されている発達理解の基本シリーズです。ちょっとお値段が張りますが、本が好きな人にはぜひ挑戦してほしい一冊です。

②乳幼児保育研究会「発達がわかれば保育がわかるー0歳から就学までの目からうろこの保育実践」ぎょうせい、2009

保育者が書いた発達と保育の本。「保育者は本を読まない」「保育者は字が多いものは苦手」なんて誤解の上に保育の本は編集されていますが、字ばかりのこの本は10万部を突破。保育者は、保育の実践に役立ち、かつ専門性が高まる本を求めています。2も出ています。

巻末には、年表のように手の発達や運動の発達、社会性の発達など発達のポイントがまとめられています。この発達表だけでもポイントとして理解しておきたいものです。「保育と絵本」にも巻末表があります。

④岩崎清隆他「発達障害と作業療法(基礎編)」三輪書店、2001

発達障害に関する本は、発達をステージとして捉える考え方や、細やかな発達の捉え方など、乳幼児の発達を理解する上で大変に参考になる本が多くあります。エアーズの「子どもの発達と感覚統合」など読むことで子どもの見え方が変わる本が多くありますが、そのなかで、もしも一冊選ぶとするならばこの本。図表を多く使って体系的にまとめられているため、見通しと幅広さをもって発達を捉えたい保育者がもつ基礎理論として、使いやすい本です。書店では、看護、小児医学、発達障害の棚へ行くと、発達に関する専門的な本を見つけることができます。

読みやすさは、③②①④の順番です。ご参考まで。

追加情報2点。

『環境構成の理論と実践』増刷決定 ― 2014/07/01

うん十年ぶりに、ぎっくり腰をやってしまいました。腰を曲げると痛いのですが、もっててよかった中腰力。

常日頃、中間、中庸に耐える力をもちたいと、歯磨きを中腰でやっています。(関係ないとの指摘もありますが)。

足の筋力があると、腰をまっすぐにしたまま落ちた物を拾うことができたり、スクワットで立ち上がれたりと、けっこうぎっくり腰のときに便利なことを発見しました。すばらしき中腰力!

日本保育学会で、「高山先生、表紙が惜しかったね、保育の本に並んだら地味で埋もれちゃうよ」と、保育書専門の本屋さんに言われ、その通りだよなあと、派手な表紙の本の群れの中に、じみーに並ぶわが本を、さびしく見つめた私でした。でも、一枚一枚の写真の豊かさは、きっと保育者の方には伝わるはず。保育者であれば、この一枚の写真にこめられた保育者の専門性と、子どもたちへの思いが一目でわかるはずだと思っていました。

表紙は地味ですが、「こんな保育の本は初めてなのでたくさん送って下さい」という書店もあったり、園の職員全員で購入して下さる保育園も続出。アマゾンも楽天もずっと品切れ。わずか一か月で増刷となりました。大変にありがたいことです。

「はじめて環境構成で使えるテキストが出た」と言っていただきました。

知性派の園長先生からの評判が良いです。それがうれしい。

研究者の方からは、「『日本にも世界に誇る保育がある!』そんな気持ちにさせられました」と感想をいただきました。

そうなんです。先生方の実践が、すばらしいんです。

『環境構成の理論と実践』 目次

1環境構成の必要性

1環境構成の必要性

乳幼児期の特性と環境構成の重要性

子どもの人格形成と保育環境

保育の専門性に基づく環境構成

2環境構成とは何か

環境構成の基礎理論

環境構成を支える知識と技術

環境構成の両義性

3遊びと環境構成

乳幼児期の遊びの意義

子どもの遊びと環境構成

遊びの素材と道具の理解

遊びのイメージを生み出す文化の理解

遊びにおける空間の構成

園庭の環境

4生活と環境構成

生活場面での環境構成

生活用品の選択と空間の構成

養護(生命の保持と情緒の安定)の環境

5子どもの発達と環境構成

子どもの姿から環境を構成する方法

各ステージ別の環境構成の実践例

第一ステージ 0 ~ 7 か月頃

第二ステージ 8 か月~ 1 歳前半

第三ステージ 1 歳後半~ 3 歳前半

第四ステージ 3 歳後半~ 5 歳頃

第五ステージ 6 歳頃

6感性を育む保育環境

環境心理学から学ぶ環境構成

保育室を飾る本は時代を動かす。理論は実践を変えると信じている私です。

全国の先生たちの思いがたっぷりつまったこの本が、日本の隅々まで届いて、子どもたちの暮らしの質がわずかでも変わることができますように。保育者がもつ専門性を、多くの人に知ってもらえますように。

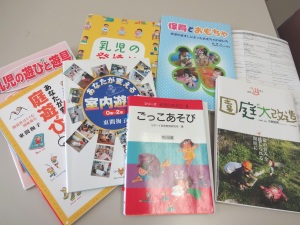

園に置いておきたい本~遊びの素材と道具 ― 2014/06/09

子どもを遊んであげる先生と、子どもが遊べるように援助をする先生がいるように、玩具にも、子どもを遊んでくれるおもちゃと、子ども自身が遊びをつくりだす素材と道具があります。

子どもは好奇心が強いため、刺激で子どもを引き付けるようなおもちゃにはすぐに飽きてしまいます。

子どもたちが遊びで必要としているものは、想像力や思考力を付け加えて遊びを作りだすことができるシンプルなもの。子どもが草、土、木などの自然物では飽きずに遊ぶのは、自然物は応答性が高く、想像や思考をつけ加える余地があり、可塑性が高くて繰り返しができるために、子ども自身が遊びをひろげることができるからです。

保育室内には土や砂を持ち込むことはできませんが、自然物のような性質をもった遊びの素材と道具を揃えると、子どもは飽きずに遊び込むことができます。

日本の集団保育は、半世紀以上の歴史があります。各園で「どんなおもちゃを準備しよう」と、一から考えるのはもったいない。様々な参考資料を見ながら、他の人の実践と知恵を活用して、より目の前の子どもに合ったものを作ったり選ぶ方が賢明です。

園と家庭をつなぐ「げんき」編集部、乳児の発達と保育、エイデル研究所、2011

上記の改訂版

コダーイ芸術教育研究所、ごっこ遊び、明治図書、1992

渡辺幸子、乳児の遊びと遊具、明治図書、2008

他にもいろいろと手作りの玩具の本も出ていますが、本はあくまでも参考に。

手作りであっても「子どもを遊んでくれるおもちゃ」と、「子どもが遊びを創りだせるおもちゃ」があります。手作り玩具の本は、後者が掲載されている本を選んで作りたいものです。また手作りをする場合には、保育室全体の刺激量を考えて色柄と素材を選びましょう。

日本保育学会ブースで ― 2014/05/15

今週末、日本保育学会が大阪総合保育大学で開催されます。ご参加の皆さん、またお会いできますね。

さて、保育学会に間に合うようにとエイデル研究所の長谷さんが頑張ってくださいました。

「環境構成の理論と実践」。エイデル研究所のブースに並びます。本屋に並ぶのはまだ先だそうです。

今回は、土曜日13時15分からのポスター会場で、ポスター前またはエイデル研究所のブースで、できるだけ多くの方と話ができるようにと思っています。本書の出版で、環境構成についてはひと段落。次年度までには、環境構成技術を養成する具体的方法を整理したいと思います。

学会での発表は、挫折続きの直接支援の構造化・理論化です。以前の学会で壁面製作と環境構成の違いを発表したときと同様、発表が憚られる研究成果を発表します。あ~ドキドキ。

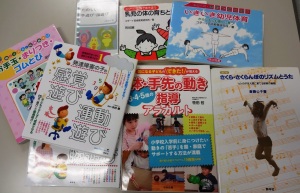

園に置いておきたい本~運動に関して ― 2014/05/02

先日、園で「毎日体操」をしているという話を聞いて、「それってなんですか?」と教えていただきました。コダーイの体操で、音楽を使わない「毎日体操」という教材があるそうです。

保育園や幼稚園では、子どもの多様な動きの経験を確保するために、外遊びや散歩、おにごっこなどの体を使った遊び以外にも、さまざまな活動を行っています。体操やリズム遊びは短い時間ですべての子どもが体験でき、かつ保育者が大勢の子どもの姿を把握できるという強みがあります。初心者は、研修会で習った決まった振り付けをそのまま真似しますが、ベテランになると、目の前の子どもたちの姿に合わせて、必要な動きを作るようになります。はじめに教材ありきではなく、目の前の子どもから教材をつくることができるのが、プロの技。そういう先生方は、決まって理論の勉強をされていますね。

先生方が子どもの専門家として、子どもの動きをとらえ、必要な動きを考えるヒントになる本を机に並べてみました。書店では、保育の書棚ではなく、発達障害の書棚に並んでいるものもあります。

コダーイ芸術教育研究所「乳児の体の育ちと遊び」明治図書出版、1995

コダーイ芸術教育研究所「いきいき幼児体育」明治図書出版、2003

さくらんぼリズムは感覚統合理論と一致し0歳からの動きを追体験できるように作られています。うまく活用したい教材です。コダーイ芸術教育研究所も、発達を体系的にとらえているため、幼児にふさわしい動きを見つけることができます。乳幼児期に経験したい基本的な動きを理解しておくと、体操やリズムの動きとして活用するだけではなくて、ダンスやクラッシックの音楽をつけて動いたり、おにごっこなどの遊びに応用することもできます。

笹田哲「3・4・5歳児の体・手先の動き指導アラカルト」中央法規出版、2013

(写真にはありませんが、笹田哲「体の動き指導アラカルト」もいいです)

(写真にはありませんが、笹田哲「体の動き指導アラカルト」もいいです)

発達障害の子どもの療育の本には、0歳の動きを追体験する動きが多く出てきます。今できない動きを何とかさせようとするよりも、獲得できていない動きまで戻って基本から積み上げていくことが大切です。そのためには発達過程を理解しておくことが大切。たとえば木村先生の「指遊び・手遊び・腕遊び」では、手先の器用さは、体幹の支持性→肩・腕の支持性→腕・手の可動性→手先の支持性→手先の可動性の順に発達するといった理論がイラストでわかりやすく書かれています。忙しい保育者にピッタリです。

田中郁子「お手玉・まりつき・ゴムとび」一声社、2007

小林美実「たのしい手遊び・指遊び」鈴木出版、1979

小林美実「たのしい手遊び・指遊び」鈴木出版、1979

手遊びも、クラスの子ども全員の手と目の協応を把握して、必要な動きを埋め込むことができる教材の一つです。ここでは2冊を取り上げましたが、目の協応が必要な遊びや、多様な体の動きが含まれるさまざまな遊びがあります。地域や園の条件に合った遊びや教材に関する本を集めておきたいものです。

追加情報です。柳澤弘樹「発達障害の子の脳を育てる忍者遊び~柳沢運動プログラムを活用して」講談社2016もお勧めです。

理論を分かるには本ですが、実践はけん玉をはじめ、YouTube動画でたくさんの運動動画を探せますね。

「保育内容5領域の展開」の運動の章には、0歳、1歳、2歳、345歳の運動発達と活動の一覧表を掲載しています。