手がない絵 ― 2025/07/21

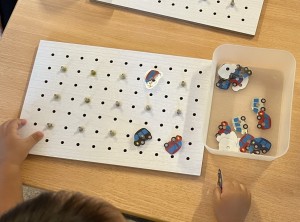

経験を広げる手作り玩具 ― 2025/06/22

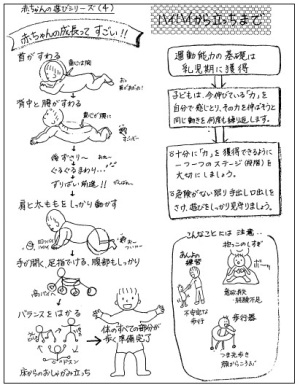

乳幼児期の運動は、食事や睡眠と同じ ― 2025/05/18

「あなたは脳を発達させていけません」

「あなたは能力を獲得してはいけません」

と言うことと同じです。

つかまり立ちから後ろに倒れる ― 2017/10/26

③段ボールや、牛乳パックの手作り積木、布団やクッションなどを使って、

http://kokomi.hamazo.tv/

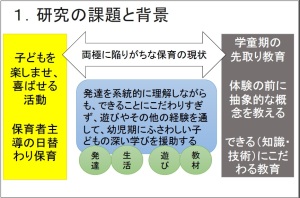

学びの二つの方向性 ― 2017/06/17

子ども連れの移動の工夫 ― 2016/12/29

日本中が移動の季節。

子連れの帰省は、本当に大変だと思います。

飛行機で泣いている赤ちゃんに何とかしたくても

立ち上がることもできませんね。

飛行機でメモを書きためました。

子どもってどうしてこんなに移動中にぐずるの?と

大人は思うかもしれません。

(どうしてぐずるの?!)と思う前に、

こんな風に考えてみてはどうでしょう。

赤ちゃんが30分、車に乗せられているのは、

大人が、3時間座っているのと同じ。

大人が、4時間座ったままなのと同じ。

そう思うと、ぐずる子どもに腹も立たないし、

ドライブでは、30分ごとに休憩をとろうという気になると思います。

「ひだまり通信」チャイルド社の元のお便りより。

脳を発達させる時期の乳幼児の脳は、

大人よりも運動と酸素を必要としています。

じっとさせていれば、脳に刺激も酸素も届きません。

乳幼児は起きている間中、手を使い、体を動かし

イキイキと心を動かしたいと思っています。

動くことは、乳幼児にとって生理的な欲求。

動けない状況は、食べられない、寝られないのと

同じぐらいつらいのです。

そこで移動のときに大人にできることを

考えてみました。

【移動の前に大人にできること】

・水分はこまめに補給。

・子どもは暑がり。起きている時間は着せすぎではないか確認。

・乗り物のなかでボッーとすることは脳を発達させる乳幼児には無理。

10分以上乗るときには何かを手に持たせる。

・大人が大きな声を出してあやしたり子どもを興奮させないように配慮する。

・公共の乗り物では「ここでは小さな声でお話しようね」と、くり返し教える。

・幼児の場合には、新幹線や飛行機では、内部にさまざまな物を見つけたり

外の景色をいっしょにながめたり「あれは何だろうね」と問いかけて

子どもの好奇心を満足させることができる。

・どんなに配慮しても子どもが泣いたり騒ぐことはあるので、

周囲の人に「すみません。子どもが小さくてご迷惑をおかけします」と

一言声をかけたり、ぐずったときに、声をかけることもできる。

・自家用車の場合は、子ども、ママ、パパなどそれぞれが好きな歌を流して

みんなで歌うなど、体はじっとさせても、声を出して活動欲求を発散。

【普段から大切にしておくといいこと】

・日頃から気持ちのいい体を育てる。

食事・睡眠・遊びを十分にとれるように配慮し情緒が安定するようにする。

・子どもが小さいうちは、大人も子どもも疲れすぎないようにする。

・日頃からよく遊ぶ子どもに育てる。

赤ちゃんのときからテレビに子守をしてもらうと、

テレビがないと遊べない子どもになりがち。

自分で遊びをつくり出せる子どもに育てておくとよい。

と、いろいろと保育の知恵を使って書いてみました。

それにしても、じっくり考えてみると

羽田空港のキッズコーナーは、本当に貴重な場所です。

あの窓側に、赤ちゃんを降ろせる場所もあるといいですね。

今、福岡空港が改装中ですが、最新のキッズコーナーがとても楽しみです。

今から東京駅ですが東京駅ではどこで赤ちゃんを降ろせるのか、

探してみようと思います。

緊急のブログ更新でした。

今年もブログをお読みいただきありがとうございました。

皆様良いお年をお迎えください。

脳に関するあれこれ ― 2016/12/28

宮本省三「脳のなかの身体ー認知運動療法の挑戦」講談社現代新書、2008

あいまいでいい加減なんだけれど、

幼児の根気強さ ― 2016/12/02

その時期その時期に、特有の姿を見せます。

這う、立つ、歩く ― 2015/07/07

2歳児はぶらぶら期 ― 2015/02/12