指導案の指導に悩んだ夏 ― 2013/09/07

頭の中が保育者養成でいっぱいになった今日は、大学での指導案指導の話を書きます。

前期は保育課程、教育課程を教える科目を担当しました。

目標に、「保育の原理に沿った指導案を立てることができる」と書いたので、評価もそれで行わなければなりません。

そのため、この夏は100名近くの指導案をじっくり読むという大変にありがたいお仕事にひたりました。長く座ると腰が痛くなるのに、こんな目標を立てるんじゃなかった・・・と深く反省。他にも100名の記述試験を、ルーブリック評価するというおそろしい作業が・・・。しかし、大変なことは、たいてい自分にとっては価値があることで、授業改善のヒントがいくつも見つかりました。

指導案は、3歳児20名を対象としたもの。

指導案の評価項目は、学生自身が作る時間をとりました。

評価は保育の原理に沿っているかであるため、以下のような評価項目となります。

・地域や家庭の実態をふまえているか(これは、授業では評価しません)

・子どもの姿から計画を立てているか(子どもの姿とねらい・活動内容の整合性がとれているか)

・保育の目標と整合性のとれたねらいを立てているか

・保育の目標と整合性のとれた内容を選択しているか

・遊びを通した学びの活動になっているか

・子どもの発達段階に合った内容であるか

・主体性を尊重し、環境構成を行っているか

・応答性や相互的なかかわりを重視しているか

・個別性への配慮が含まれているか

・五感や身体を通した直接経験を重視しているか

「保育所保育指針」や「幼稚園教育要領」を逸脱した活動内容や、そこに示された保育者の役割や配慮事項とは異なる指導方法を入れている場合には、マイナスになります。

評価をしてみると、身体を動かす、感覚をフルに使う活動を中心にしている学生が多い。幼児期は直接体験で学ぶ時期。お~身体や五感を通した活動を重視するポイントをよく押さえているじゃないか~と自己満足。経験の原理を深く理解した学生は、野菜を使った表現活動でも、さわり、においをかぐから始まります。素晴らしい。

指導案で、課題が残ったのは、発達に合わせた活動の想定です。

発達の理解は、机上では難しい。しかしどんなに難しくても、保育を行う上では理解しなくてはなりません。ごくわずかですが、三歳児クラスの指導案に、立体物の工作、ルールのある集団遊び、グループに分かれた競争のある活動の想定がありました。三歳児は唯我独尊、自由人。競争心がなく、みんないっしょがうれしい段階です。今を生きる三歳児は、過去をふりかえって反省をしたり見通しをもって作戦を練ったりしません。もし、負けてくやしがる三歳児や、チームで力を合わせる三歳児がいたら、発達がよすぎてちょっと怖い。

このような子どもの発達過程は、各領域の視点から体系的に活動とリンクして捉えるとわかりやすいのですが、これは研究者の仕事としてまだまだ不十分、どのテキストにも載っているという段階に至っていません。

教育課程を教える授業の最も大きな課題は、遊びを通した教育を行う乳幼児期に、授業の形態と同じような時間の区切られた指導案を使うことで、保育の本質を誤解させているのではないか、ということ。遊びを通した教育では、活動が継続的で総合的なため、週案や月カリの作成が最も重要ですが、実習のためには日案、部分実習指導案を優先して教えなくてはなりません。ここがとても悩みどころです。

アウトカム基盤型教育と協同学習 ― 2013/08/16

田邊 政裕「アウトカム基盤型教育の理論と実践」篠原出版新社、2013

安永 悟 「活動性を高める授業づくり 協同学習のすすめ」医学書院,2012

私は国際理解教育で参加型学習を学び教育に活用していました。昨年は、これまで作成した参加型学習の手法を整理して発表もしました。ところがこの本を読んで、私は「協同学習」の本質を理解していなかったことがわかりました。協同学習の実践を紹介した本は何冊も読んでいたはずなのに、単なるグループ学習だと誤解をしていたとは。さっそく本屋に電話して関連図書のとりおきを頼みました。

養成教育の質は、保育の質に影響を与えます。学習のプロセスは隠れたカリキュラムとしてアウトカムの質に直結します。協同性の高い保育者を養成しようとするならば、養成教育は協同的な学習である必要があります。私は、教育内容に注目するあまりに、プロセスの質をおろそかにしていたように思います。アウトカムの質保証と豊かな学びのプロセスは並立できる。学び直しです。

JASCE 日本協同教育学会(Japan Association for the Study of Cooperation in Education)

基礎を学べるワークショップは、キャンセル待ちのようです。

遊ぶ、遊ばせる、遊んであげる ― 2013/07/07

保育者の場合、子どもは「遊ぶ」が基本ですが、保育の本質を理解していない場合には、「遊ばせる」、「遊んであげる」という言葉が出てきます。「子どもに~させる」「子どもに~してもらう」なども、初学者の特徴的な言葉です。

保育の勉強をはじめたばかりの学生の多くがイメージしている保育者は、ピアノを弾いて子どもに歌を「うたわせる」、手遊びなどを「してあげる」人。保育者は、子どもを楽しませ、喜ばせる人であり、子どもには刺激等を「与えないといけない」と考えています。しかし、子どもの発達、保育の原理と保育者の役割を学ぶうちに、どんなに小さくても、生活の主役はその子ども自身であり、遊びは子ども自身が生み出すものだと気づきはじめます。保育者の役割は、子どもを楽しませることではなく、子ども自身が楽しみや喜びをつくりだせるように環境をつくり援助をすることだと理解します。

その喜びも、「happiness」よりも、「fulfillment」(フルフィルメント・充足感)(byマーチン・セリグマン)の追及。

物を買ってもらったり、美味しいケーキを食べたり、誰かに何かをしてもらって楽しませてもらうような幸せも、時にはあってもいいけれども、日々の保育で追及したいのは、「充足感」。子どもたちには、これからの人生で、自分のいる場で充足感を生み出し、自ら働きかけて環境を変え、どんな状況のときにもたくましく乗り越えていける主体的な人に育ってほしいと思います。

消費社会は、商品を買う、サービスを消費するタイプの愉しみにあふれています。小さな子どもたちも消費者として扱われ、親も祖父母も、子どもたちを楽しませよう、喜ばせようとします。サービスする大人に囲まれていては、子どもは「充足感」を得られません。本来、子どもたちは、身のまわりのほんのわずかなもので、たくさんの喜びを創り出す力をもっています。けれど大人にはそれが見えにくい。そのため大人の価値観で、物やサービスを子どもに与えようとします。

保育者だけは、子どものちいさな喜びを見いだせる人でいてほしい。

一見つまらないもののように見える子どもの遊びにも寄り添える人になってほしい、と思います。

保育原理では、遊びの本質と、保育者の役割、方法原理だけは最低限度理解できるようにと授業をしていますが、豊かな遊びを経験した学生には、水が染み込むように、受け取ってもらえる感覚を味わっています。未来の保育リーダーたちに期待大です。

授業デザインの最前線 ― 2013/06/18

雨のなか、なんてきれいなんだろうと木々を見上げて立ち止まること数回。おかげでびしょ濡れ。

さて、今日は保育教育者向けの本の紹介です。久し振りに興奮する本に出会いました。

高垣マユミ編著 「授業デザインの最前線Ⅱ 理論と実践を創造する知のプロセス」 北大路書房 2010

この本は、教育心理学の最新の知見を基盤とし、学校現場の実践知と理論知をつなぐ授業研究者によって書かれています。(執筆者紹介に、所属と学位が掲載されているところに気概を感じます)

「授業をデザインする視点」、「授業のやる気を高める視点」、「授業の理解をうながす視点」、「授業を創り上げる視点」、「授業をとらえる視点」、「授業を支える視点」の6つの視点から、授業という複雑な現象を、体系的にとらえることに挑戦しています。理論によって実践に構造的な視点をもたらし、全体像を示すことに成功しているのではないでしょうか。私は、こんな保育の本をつくりたいとあこがれました。

このシリーズは、初等教育、中等・高等教育の専門職大学院のテキストにぴったりですね。また、保育教育者(保育者養成に携わる教育者)が、授業実践者として、自分の授業の質を高めるために一人で読み込むのにも使えます。どの章も、マーカーで真っ赤になりました。

この本と合わせて、自己調整学習や、教育評価など、保育学会で北大路書房ブースから購入した本にはまっています。貧乏性なので、大人買いをしたことがないのですが、学会で、「ここからここまで全部下さい」と買ってくればよかったと後悔。生協で頼まなくては。

うん十年ぶりに長靴を履いて、学校へ行きました。

0・1歳の子どもの手 ― 2013/02/28

今回は、私が撮った写真から、とくに知的興奮を誘う0・1歳の「手」をピックアップしてみました。

握る手 保育者の皆さんはこの手を見ただけで月齢の想像がつくでしょう。

物をつかむ手

後ろへ物を放る手。保育者の皆さんはこのときの子どもの顔が目に浮かぶことでしょう。

物を離す手

物を入れる手 左手は容器を握ったままです。背中や足にも注目。

ふたを閉める手 手のひらすべてを使っています。

ここから、無駄な力み(りきみ)がなくなるまで、まだ何年もかかります。

人間は道具を使える手を獲得するために、なんと長い練習時間を必要とするのでしょう。

竹内敏晴氏の本を読んでから、私は子どもを理解するために、体や表情の真似をすることを始めました。

乳児保育の授業でも、細やかな発達段階を理解するために、子どもの行動の模倣を入れるようにしています。

「骨に刻み、血に流れるように」とまではいかないけれど、「体に染みつくように」講義ができればと思います。

積木、お医者さんごっこ、のち会議 ― 2012/12/05

朝は8時半から、ちょっと早めの主題演習。恒例積木のワークショップです。

学園祭で、遊びの素材の重要性を体験したクラスですが、自然に近い遊びの素材である「積木」については、本での事前学習しかしていませんでした。幼児期になって初めて積木に出会う子どもたちに対して、どのような出会わせ方をするか、一例を学びます。

「積木って生きているんですよ」というお話から始まり・・・

「ゆび一つ分あけて、積木を順番に並べていきましょう」

準備された積木があっという間になくなります。

最後はクリスマスツリー。ビーズと色板で飾りました。

インストラクターの大隅和子先生、早朝よりありがとうございました。

2限のゼミは、ごっこ遊びのシンボルを各グループから発表する日です。

幼稚園や保育園の遊びは、保育者の準備する環境に左右されます。

とくにごっこ遊びは、シンボルに左右されます。サイレンがあれば、消防車ごっこや救急車ごっこが始まりますし、レジに見立てやすいものがあれば、お店屋さんごっこが始まります。ごっこ遊びは、シンボルが重要。そして、シンボルを理解するには、まず自分が子どもになって遊んでみることが大切。ということで、作成したお医者さんごっこのシンボルを、ごっこ遊びで発表します。

学生たちが準備したシンボルの数々。その発想の柔軟さには脱帽しました。

ストローにメモリを書いてボールペンの中へ。

体温計のできあがり。

排水溝の白いネットを使ったナース帽と、吸着盤を使った聴診器。

ちなみに右の注射器の元はこんな感じ。みずあめの容器がこんなに本物に似せて作られているとは・・・。

本物らしい容器やトレイを使ってごっこ遊びを盛り上げています。無地の白い布も病院のシンボルですね。

聴診器は、危険な個所にビニールテープを巻いたり、紙で作り変えていました。年長クラスの場合には、本物をそのまま使って、からだの不思議さを感じるという園もあります。

ごっこ遊びを超えた迫真の演技を披露した三人。

診察券や薬袋なども準備して、リアルなやりとりをしていました。ごっこ遊びは、社会認識や言葉を育むという意識をもっていると、質問を投げかけたり、話し合いを促したり、意図的にモデルを見せたりできますね。

右に写っている果物の白いネットは、腕や頭に巻く包帯の代わりになります。

プラスチックの容器に赤い十字を貼ることで雰囲気が出ていますね。

左下は、お医者さんのシンボル。丸い紙に銀紙を貼っただけですがお医者さん気分になれます。

写真で撮影されながらごっこ遊びをするって、もう二度とない経験だと思います・・・。

これでもちゃんとした保育の勉強でした。

大学の子育てひろば ― 2012/12/03

厚生労働省 地域子育て支援拠点事業

最近、保育者を養成する大学でも、この事業委託を受けて、ひろばを開くところが増えてきました。

どれぐらい増えたのだろうと、ネットで検索して、ひろばを運営している大学・短大をリストアップしてみました。(リストは保育者養成機関のみです。看護師や栄養士を養成する大学でも子育て広場を行っているところがありました。) 市と大学のホームページの掲載情報を参考にしましたが、もしも間違っている場合にはお知らせくださいね。

(1)行政から事業受託を受けて運営している大学・短期大学

a.地域団体が運営し大学と協働で開く広場

京都市 まきしま絆の会 京都文教大学 ぶんきょうにこにこルーム

b.大学直営の広場

函館市 函館短期大学 函館短期大学 つどいの広場

熊谷市 立正大学 社会福祉学部 子育て支援センター「ベアリス」

高槻市 平安女学院大学 平安女学院大学“どんぐりの森”

市川市 昭和学院もこもこ・こどもセンター 昭和学院もこもこ・こどもセンター

横浜市 関東学院 親と子のひろばおりーぶ 関東学院 親と子のひろばおりーぶ

日進市 名古屋学芸大学 子どもケアセンター

松山市 学校法人聖カタリナ学園 カタリナ子育て支援ひろば「ぽけっと」

松山市 学校法人松山東雲学園 しののめ広場「たんぽぽ」

神戸市 甲南女子大学 甲南子育てひろば

神戸市 神戸大学 のびやかスペースあーち

神戸市 神戸松蔭女子学院大学 子育て支援フリースペース「まつぼっくり」

神戸市 神戸親和女子大学 子育て支援センター「すくすく」

神戸市 神戸常盤大学 子育て支援センター「子育て広場 えん」

西宮市 関西学院子どもセンター 地域の子ども・子育て支援事業 さぽさぽ

西宮市 武庫川女子大学子育てひろば 武庫川女子大学子育てひろば

西宮市 夙川学院短期大学 しゅくたん広場

藤井寺市 大阪女子短期大学 子育て支援ひろばユッタリユッタリ

奈良市 奈良佐保短期大学 子育て支援センターゆめの丘SAHO

奈良市 学校法人 奈良学園 奈良文化女子短期大学 ぶんタン

福岡市 西南子どもプラザ 西南学院大学 早良区子どもプラザ

(2)ひろばを自主事業として設置している大学・短期大学

瀧川市 國學院大學北海道短期大学部 子育てサロン「ありす」

札幌市 札幌大谷大学短期大学部 子育て支援センター

札幌市 札幌大谷大学 おんがくるーむ

札幌市 光塩学園女子短期大学 子育て支援室「マンマ」

上田市 上田女子短期大学 子育て支援活動「どんぐり広場」

前橋市 明和学園短期大学 明短子育て広場マンボウ

千葉市 千葉明徳短期大学 ほっとステーションたいむ

東京都 東京都市大学 子育て支援センターぴっぴ

東京都 東京家政大学 森のサロン

小平市 白梅学園大学 白梅子育て広場

相模原市 和泉短期大学 子育てひろば「はっぴい」

各務原市 中部学院大学 ラ・ルーラ(子ども家庭支援センター)

浜松市 聖隷クリストファー大学 子育てひろばたっくん

浜松市 浜松大学 親子教室「ポッケ」

静岡市 常葉学園短期大学 子育て広場・とことこ広場

奈良市 帝塚山大学 子育て支援センターまつぼっくり

箕面市 大阪青山大学 子育て支援室

尼崎市 関西国際大学 子育て支援センター「チャッピー」

津市 高田短期大学 おやこひろば たかたん

広島市 広島文教女子大学 子育て支援 ぶんぶんひろば

和歌山市 和歌山信愛女子短期大学 子育て広場

新見市 新見公立短期大学 にいみ子育てカレッジ内ひろば

倉敷市 倉敷市立短期大学子育てカレッジ 子育てカレッジ・倉短ひろば「くららっこ」

ひろばを開く大学、増えましたねえ~

保育士養成校は、平成24年4月現在 594校。こちらも急増中です。

雨のなかありがとうございました ― 2012/11/18

こんな浜松名物の冬の真っ青な空でお迎えしたかった学園祭ですが、残念ながら学園祭一日目は雨。

雨の中、大勢の皆様にご来場をいただきまして、ありがとうございました。

どの子も滞在時間が長いこと。学生たちは、子どもが単純な素材でじっくり遊ぶ姿や、何度も何度も同じことを繰り返す姿にふれて、改めて遊びの素材を選択することの重要性と、環境構成の力を実感できたかと思います。

しかし私はというと、学生が目の前にいると、ついついOJT(on the job trainig) 気分に。

「遊びのきっかけをつくって」、「この遊びのときは積木は離して」と口が、体が・・・。

遊びが滞留すると動きたくなる。保育士体質は抜けません。

子どもたちの遊ぶ姿は、ブログ許可をとり忘れました・・・。

「ごっこ遊びの空間はもっと広い方がよかったですね」など、学生の感想が高度だと自己満足(笑)。

今日は、真っ青な空が広がりました。

学園祭二日目は、模擬店めぐりも楽しみたいと思います。

学園祭特別企画 ― 2012/11/14

いつもなら、ルンル~ンと模擬店を回っているところですが、今年は2年生の主題演習の発表日。授業なの!

高山クラスは、手作りおもちゃの展示をしています。

11月17日(土)、10時から15時まで。1206教室(ここみ広場の2階)です。

最後の仕上げに忙しい学生の様子を御紹介(もちろん許可済み)。

モンテッソーリの手作り玩具の説明書きを描いています。0、1、2歳児クラスの玩具充実に。

ことばを育む教材。背景をダンボールに張っています。

トランスパレントペーーパーでつくった飾り。光を通すとまたステキ。

積み木班も、今週はすごいスピードで追い上げています。

T念君、お手伝いありがとうね~。ゼミのみんなも金曜日の飛び入り参加、待ってるよ。

保育園、幼稚園の先生方、お茶を入れてお待ちしています。皆さん遊びにきてくださ~い。

掃除の仕方、箸の持ち方・・・せいかつ図鑑 ― 2012/11/03

掃除・洗濯・食事作り、布団の上げ下げ、衣類をたたむ・・・、施設実習ではこんな日常生活の技能が必要となる場合があります。でも、「家事はやったことがありませ~ん」という学生が多くて、わたしもつい「大学では家事を教える予定はありませ~ん。おうちで教えてもらってくださ~い」と言いたくなります。

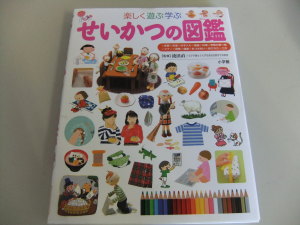

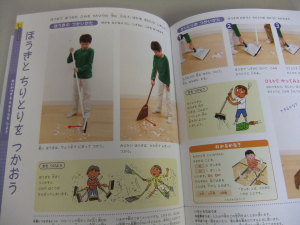

授業で学生におすすめしたのが、小学館の「せいかつの図鑑」(流田直 小学館の子ども図鑑プレNEO 2010)

小学生向けに生活技能、季節の行事など生活に必要な技能が写真入りでわかりやすく説明されています。

ほうきの使い方だって、ほらこんなに丁寧に。

アマゾンの本の解説には

「学校・家庭でことさら教えないが、実はできていない、衣食住での事項を取り上げ、図鑑にしました。

写真、イラストで楽しく覚えられ、学力に直結していく「段取り力」を身につけられます」。

・・・学力に直結ですか、う~ん。

またアマゾンで「この本と一緒に購入されている本」を見ると、お受験関連の本が出てきます。なるほど、小学校のお受験対策でも、生活習慣を身につけましょうとか、家庭で季節の行事を経験させましょう、なんて言われるらしいですね。

何にしろ、実習前に一度目を通しておいた方がよいかも。