子育て広場・子育て支援センター ― 2025/08/03

はじめてのことはわからない だから悩んであたりまえ

ここに来て 一緒に子育てしませんか 」と看板を掲げ、一緒に子育てができる場をつくったうん十年前。

親子の会話は最高の教育 ― 2023/01/29

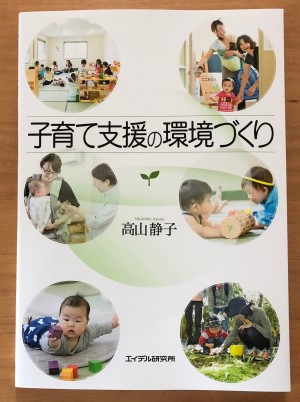

子育て支援の環境づくり ― 2018/06/25

空間づくり、玩具選び、スタッフの役割等、冊子のエッセンスを、コンパクトにまとめました。

自然と人間のなかで子育てをして、

わが子とほどよい関係をつくり、

場と仲間と情報を得て、

子育ての環境をよりよく変えていく、

保育園も、子育て支援センターも、

赤ちゃんとのやりとりを増やすしかけづくり ― 2018/06/03

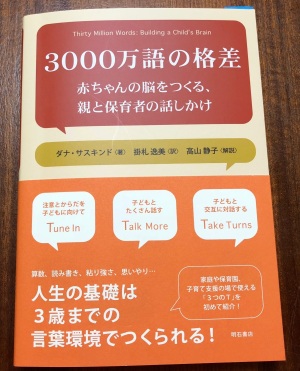

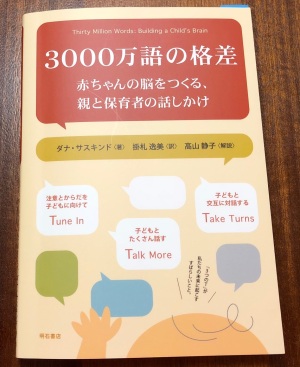

3000万語の格差 ― 2018/04/28

人生ではじめて、解説、というものを書いてみました。

いつも掛札先生の「保育の安全研究・教育センター」の

ホームページを読んでいたのですが、

あるとき、たまたま掛札先生と近くの席に座り、

「いつも読んでます」と挨拶に行ったことがきっかけで、

この翻訳本が生まれました。編集は、明石書店の深澤さんです。

この本には、012歳の子どもが大人と豊かな会話を交わすことの重要性と

臨床、研究を織り交ぜて書かれています。

「3000万語の格差」は、

3歳の終わりまでに、家庭によって

保護者が子どもと話す言葉にはこんなに差があるんだよ、

という「家庭による言葉の格差」を象徴する言葉です。

本のなかに、子どもとたくさん話をした親が、

「今日も私は子どもの脳を育てたわ」と話すシーンがあります。

「親の話しかけが赤ちゃんの脳をつくる」ことを知れば、

みんなこぞって赤ちゃんに話しかけるのではないかしらと思います。

でも、子どもにただ一方的に話しかけたり、

テレビを見せたりCDを聞かせたりと

言葉のシャワーを浴びせても、効果は薄い。

大人が、子どもの心と体に注意を向け、

子どもが関心をもっていることに対して

応答的に、バラエティに富んだ言葉(豊富な語彙)で

あたたかく肯定的な内容を話すことが大事である

とポイントや具体例が示されています。

今回、はじめて掛札先生と一緒に仕事をさせていただいて、

そのスピード感に圧倒され、仕事の緻密さに本当に驚きました。

掛札先生は、この本の参照文献等のリンクを貼ったウェブサイトも公開されるそうです。

本は、Amazonで予約受付中。

保育を変えてみようと思っている人に ― 2015/12/06

生活と遊びの主人公として尊重された時、

私たちの想像をはるかに超えた豊かな学びの物語を

自らの内に紡いでいきます。

そのために、子どもたちの可能性を信じて葛藤する

和光の大人たちの姿は感動的です」。

保育見直しの中の私たちの葛藤」から

便利な保育園が奪う本当はもっと大切なもの ― 2013/05/19

この本のタイトルは、保育者が日頃感じている不安を、ズバリ現わしています。

私自身も、保育者として感じてきましたし、「長時間保育や病児保育が本当に親のためになるのか」という疑問は、多くの保育者が感じていることでしょう。親の労働支援と、子どもの健やかな育ちや保護者の幸せとの狭間で、良識ある保育者たちは心を痛めています。

長田先生は、

●三歳児神話は神話ではない。

●母親が働くと出生率が上がるのはまやかしである。

●保育に競争原理が導入されると、保育の質の格差が広がる。

●待機児を解消しても少子化は止まらない。

等の論拠を示しながら待機児童解消政策に真っ向から議論を挑みます。

そして、

○待機児童対策よりも子育てひろばの充実を。

○保育園は子どもの成長・発達を保障する場にしよう。

○親が子育ての喜びや幸せを感じ親の役割の大切さを学んでいく場にしよう。

という提案がなされます。

後半では園長の役割と実践が、具体的に説明されています。

「保育園が真の役割を果たすことができるようになれば、日本の社会は、これから遭遇する絶望的な混乱から救われる」(「はじめに」より)というメッセージ、確かに伝わってきました。

本書は振れ過ぎた保育政策を揺り戻すきっかけとなりそうです。

ぜひ全国の園長先生に読んでいただきたいと思いました。

長田先生が提案されている、保育園が「親が子育ての喜びや幸せを感じ親の役割の大切さを学んでいく場」になるためには、長田先生も指摘されているように、保育者が、「子育て支援」という言葉を用いる際には、「親の子育ての支援」と、「親の就労支援」の区別を意識して使うことが必要だと思います。

長時間保育や病後児保育、駅前保育は、親の就労支援であり、親の子育ての支援にはなりません。

子育て広場を拡げてきた「地域ぐるみの子育てをすすめるひだまりの会」では、「男性も女性も、親が子どもと関わることによって得られる喜びや人間的成長を支援すること」を「子育て支援」と呼び、母親の自己実現支援は、他のやりたい団体に任せましょうと言ってきました。

男性が仕事で自己実現しても「子育て支援」とは言われないのに、女性が子どもから離れて仕事や自己充実を図ることは、「子育て支援」と呼ばれます。(そんなのおかしいし)

ただ、子どもが家庭で育てば、自然に親子の関わりが生まれ子どもが健やかに育つというのは、日本では現実的ではありません。家庭で育つことで、テレビベビーシッターに子守をされ、一日に一回も外へ遊びに行かず(犬でも一日に一回は散歩に連れて行ってもらえるのですが)、3歳までに不可欠な親子の関係と運動や遊びを経験できないまま入園する子どもが増えてしまう可能性もあります。また、子どもをのびのびと遊ばせたいと思っても、マンションの室内では子どもが走るだけで苦情を受け、公園もなく安心して歩かせる場所はショッピングセンターしかないという地域もあります。

012歳の子どもの健やかな育ちを保障するには、子育てひろばの推進と同時に、子どもが育つ環境としての地域(ハード)の作り直し、保健政策として乳幼児期の愛着形成と遊びや運動の確保の推進を進めていくことが必要です。表面的なニーズに振り回されずに真のニーズを把握することは、保育でも施策決定でも同じかもしれません。志の篤い行政職員の皆さんを応援しています。。。私には何ができるのだろうか。

共励保育園 長田安司先生のブログ

まんさく博士ブログ

保育園の苦情対応~困難事例 ― 2013/01/19

東京都社会福祉協議会保育部会調査研究委員会による調査結果をまとめたご著書です。

青木紀久代監修 東京都社会福祉協議会保育部会調査研究委員会「保育園における苦情対応~対応困難事例とワーク」東京都社会福祉協議会 2012

読み込みすぎて、ちょっと本が開いた状態ですみません・・・。

対応困難度は中程度だが、保育者のバーンアウトリスクは高い事例

対応困難度は大きいが、保育者のバーンアウトは回避されている事例

対応困難度が中程度で、保育者のバーンアウトが回避されている事例の

4つのタイプに分けて事例が説明されます。

たとえば、

子どもの同士のけんか:保護者が賠償金を要求

威圧的な雰囲気に保育者が緊張

「発達障害だなんて・・・」

「うちの子に限って!そんなことはありません!」など、15の事例が紹介されています。

一つひとつの事例は、保護者の様子、対応と職員のサポート、事例のその後と丁寧に説明。

その事例に対して、話し合いができるようにワークが設定されています。

各園で、または各クラスで、日常の研修に活用できる内容です。

また、大学での「保育相談支援の授業」でも活用できそうです。

わたしも読みながら、自分ならどう対応するだろうと考えました。

東京都社会福祉協議会ホームページから購入することができます。

青木先生、ありがとうございました。

保育所の機能を縮小化させない仕組み ― 2011/12/29

たまたま同時期に読んでいた山野良一氏による「子どもの最貧国・日本」(光文社新書)も、ソーシャルワーカーの視点から見た日本の子ども政策の課題を、現場から描き出した本でした。

子ども子育て新システムの中間報告では、すべての3歳以上児に「学校教育」を提供し、保育士を保育教諭にという案が提起されています。一体化では、保育所に「幼児教育機能」を入れる(元々入っているにもかかわらず)という議論が中心で、保育所の「子ども家庭福祉機能」を、どのように総合施設に組み込むのか、あるいは幼稚園に拡大するかが不足しているようにみえます。幼児教育という船の上に、子ども家庭福祉を載せることができるのだろうか・・・。これらの本を読みながらすっかり考えこんでしまいました。(このブログの下書きを書いてひと月以上・・・)

これまで、保育所が果たしてきた福祉機能は、保護者の就労支援だけではありませんでした。保育所は、幼稚園よりも福祉ニーズの高い家庭の子どもを多く預かり、障がいのある子どもの割合も幼稚園より高いにもかかわらず、幼稚園と遜色のない学力のある子どもを輩出してきました。これは保育所が子ども家庭福祉の機能を発揮して、保護者の支援と、生活と遊びを通した教育によって、子どもの生活全体を守った保育所の努力の証といえます。

ここ数年、保育士研修や養成で、格差拡大を続ける日本の状況から、「保育士は福祉の専門職であるという自覚をもち、苦しい状況にある保護者を支援し、保育の専門性を発揮して貧困の連鎖を保育で断ち切ろう」、と訴えてきました。しかし総合施設になった後でも、私はそう訴えることができるのか、保育士は「福祉の専門職」であり続けられるのか。総合施設の根底に「児童福祉法」をおいても、総合施設の保育者が「幼児教育者」と意識するようになれば、子ども家庭福祉に関する本は、手にしなくなるのかもしれません・・・。

一体化は、保育士にも研修時間を確保し、保育士の職務を軽減する上では望ましい部分があります。しかし、3歳以上児の保育を、「学校教育時間」+「預かり保育」という考え方で行う市町村がある場合には、保育士の意識の部分から子どもと保護者に対する考え方が変わっていくでしょう。

将来、幼保の一体化と市場化により、子どもの格差が拡大し、子ども家庭政策が後退したと言われないようにしなければなりません。総合施設では、これまで保育所が担ってきた福祉機能をどのように補完していくのか、福祉と教育の機能を一体化するにはどのような仕組みを組み込むのか、ていねいに考える必要がありそうです。

思考メモ 福祉機能を守るには・・・

〇総合施設は、学校教育時間に対する考え方をいくつか提示する。

〇学校教育時間の捉え方については多様性を重視することを明示する。

〇総合施設には相談員を配置。社会福祉士資格をもった保育士、あるいは社会福祉士等を配置。

〇総合施設職員(幼稚園教諭)への子ども家庭福祉研修を実施。

〇総合施設の目的と理念に子どもと家庭の福祉を明示化する。

〇子ども家庭省創設の前に、「児童福祉法」を抜本的に改正し、子ども家庭政策の理念と方向性を明確にする。

〇教育と福祉を兼ねあう人の養成の仕組みを先に構築する。

保育者のバーンアウト ― 2011/11/30

尾木まり監訳、猿渡知子・菅井洋子・高辻千恵・野澤祥子・水枝谷奈央訳 福村出版

筆者は、自分も妻も、バーンアウトした経験から保育者のストレス軽減やバーンアウト防止の研究・啓発活動を行っています。保育のエピソード、家庭でのトラブル・・・国が違っても、保育者のストレスって実に似ているなあと納得。

ちょっと長くなるけど引用します。

「いずれにせよ、私たちには皆少なくとも一つの共通点があります。それは保育者であるということです。それは職場においてだけではありません。私たちのほとんどは、習慣的に他の人のケアをしています。共感し、愛情を注ぎ、思いやりをもって養育しています。そして、私たちはケアを必要としているどんな人にも『できません』と言うことができません。子どもの保育だけではく、子どもたちの家族、自分たちの家族、近所の人々、宗教的な集まりや市民グループ、知らない人、迷子の犬、そして巣から落ちてしまったひなの世話もします。それが私たちの姿です」

「多くの時間とエネルギー、そして自分たち自身のとても多くのものを他人に与えてしまうため、自分自身の欲求を無視する傾向があります」

「あなたが行くところはどこにでも、保育する子どもたちとのかかわりがついてきます」「休暇中でさえ、あなたは、子どもにみせるために光る石や、まつぼっくり、はがきを持ち帰りたいと思ってしまいます」

筆者は、バーンアウトの一番の要因は、「自分よりも他の人のケアに (多分はるかに多く) 時間とエネルギーを使う習慣」 だといいます。また、仕事に対して良いフィードバックを受けることが少ないこと、社会的な評価の低さと低待遇、仕事量が多いこと、過度の身体的負担などを挙げます。

保育という職務の大変さを理解してもらえるうれしさと、保育者へのあたたかいメッセージの数々に、涙ぐんだり、励まされたりしながら読み進めると次第に元気がわいてきます。後半は、ストレスを軽減するためのヒントが満載です。

この本を読みながら思い出すのは、私自身もう保育を続けるのは無理だと思った日々のこと。日中の子どもの保育で心も体も遣い尽くした後に、お迎えに来られた保護者の話を心をこめて聴き、ぼろぼろになって自宅の玄関で倒れこむ毎日を送っていました。まじめにカウンセリングなどの本を読み、保育に加えて保護者の心理支援までやろうとしていました。私の過労状態に周りの人が気づき「仕事を辞めなさい」と強硬に勧められ救われました。

在職中は、子どもと保護者の気持ちをうけとめきれない自分の非力を責めてばかりでしたが、退職して冷静になってみてから、「過酷な保育体制のなかで乳幼児の保育を行うことだけでも過重労働であるのに、加えて保護者のカウンセリングもなんて無理!」、「保育士は心理の専門職ではない」と、やっと怒りを感じることができました。(保育の条件が揃っていて10人の3歳以上児に3人の保育者がいる園ではできるのかもしれません)

子育て支援を経て保育の専門性を生かした無理のない保護者支援の方法にたどりついたところです。

著者はストレス防止という切り口から保育者を支援しています。私は専門性の確立による誇りと社会的地位の向上という切り口から、保育者をエンパワーすることをめざしています。

国は違っても、保育者の仕事を理解し力づける人がここにもいるといううれしさで胸がいっぱい。

尾木先生、翻訳者の先生方、ありがとうございます。

まだストレスよりも不安のほうが大きいであろう学生の皆さんには「新人保育者物語さくら」を、お勧めします。

研究室からこの本を借りていった人、返して~~。