宮古島で保育士募集ツアー ― 2020/07/30

「保育士さん 宮古島に来て」 9月移住体験ツアー、参加者募る

宮古島市法人保育連盟(金谷福代会長)は、慢性的に不足している保育士の確保を目的に「第1回保育士移住体験ツアー」を9月24日~26日に実施する。対象者は保育士資格がある(または取得予定で)宮古島での生活や離島での保育に関心のある人。現地での移動や宿泊、体験費は無料。県内外から幅広く参加者を募集している。応募締め切りは8月10日。第2回ツアーは12月17日~19日に実施予定で、応募締め切りは11月1日。応募方法はいずれも同ツアーのホームページで申し込みフォームに必要事項を入力して申し込む。金谷会長は「この機会に多くの人に参加してほしい」と呼び掛けた。(沖縄タイムス 2020.7.28)

感染リスクを下げる行動のチェックリスト ― 2020/05/13

保育園では、感染防止対策は常日頃から行われていますが、休園措置が行われる感染症は初めてのため、改めて厚生労働省の通知を読み直した人も多いと思います。私もそう。「保育所における感染症対策ガイドライン」(2018)を土台に保育の視点を加え感染防止の行動をチェックリスト形式で作成してみました。

【保育所・認定こども園の感染拡大を防止する行動のチェックリスト】

A 園長・副園長による環境づくり

o クラス、トイレ、職員室等、各場所で換気の時間や、状況(~の後等)を決めて掲示し実施している。又はいつも窓を開けている。

o 各クラスには温度計・湿度計があり、季節による適切な気温や湿度が掲示されている。

o 口に入れる乳児の玩具は、洗浄交換用に同じものを複数準備している。

o 固形石けんは共有となるため、液体石けんを使用している。

o 子どもも保育者も、紙タオルまたは個人持参のタオルを用いている。

o オムツ交換は一定の場で行えるようにオムツ交換台等が整えられている。

o 交換は段取りよくできるように物が整備され配置されている。

o 交換後のオムツは密閉できる容器に保管し保育室内のロッカーには持ち込まない。

o マスク、消毒薬等、感染防止に必要なものが確保されている。

o 嘔吐物や排せつ物等の処理等を行う際に使える使い捨て手袋が準備されている。

o 保育者は、感染症流行時にはマスクをして保育をすることができる。

o 保育補助者や短時間職員にも感染拡大防止行動を文書で説明している。

o 必要に応じて、部外者の保育室、園内への立ち入りを制限している。

o 外部の人と接する事務職員等は、感染症流行時にはマスクをつけている。

o 行事は子どもに必要な行事にとどめ、保護者に見せるための行事は行っていない。

o 保育者は壁の飾りつけ、必要性の低い計画や記録、報告等で残業や持ち帰りを行っていない。

o 職員は、休日出勤や残業の振替休日、時間休をとることができる。

o 職員は、体調が悪いときに休みをとることができる。

o 園長・副園長と職員は、感染リスクの高い場所や行動を共有し、情報を更新している。

□保育室は、保育者がゆとりをもちていねいな指導ができる物的環境を整えている。

□保育室でも、園庭でも保育者と子どもが水分補給を行える環境を整えている。

B 保育者(クラス担任)による時間的な環境づくり、子どもへの指導

o 子どもを一斉にトイレに行かせ、並んで待たせるなどの混み合う方法をとらずに、子どもが排せつしたいときに排せつができるようにしている。

o 保育の合間に、子どもを壁に並ばせて待たせたり、立って並んで待たせたりしていない。

o 一人ひとりに丁寧に指導ができる物的環境と時間の環境をつくり、ゆとりのある保育を行っている。

o 012歳児は一人ひとり排せつを誘い、手洗いまでていねいに指導を行っている。

o 子どもに感染症や病気について分かりやすく説明している。

o 子どもに免疫力や抵抗力を高める生活習慣について説明している。

o 子どもに咳エチケットの必要性を説明し、やり方を見せている。

o 子どもに鼻水の意味を説明し、かみ方をていねいに見せたり指導したりしている。

o 子どもに手洗いの意味を説明し、適切な手洗いの方法を見せ、個別に指導している。

o オムツ交換は、交換後の消毒も含めて手順が保育者同士で共有化されている。

□子どもがのどが渇いたときにいつでも水分がとれるようにしている。

C 保育者・保育補助者の手洗い、身支度等

o 保育に入る前後、食事前、調乳前、配膳前、トイレの後、おむつ交換後、嘔おう吐物処理後、子どもの鼻をかんだ後等には、液体石けんを用いて流水でしっかりと手洗いを行う。

o 母乳は血液を取り扱うと捉えて慎重に取り扱っている。

o オムツ交換や鼻をかんだ後など手を洗う前に、髪の毛や顔、洋服をさわらない。

o 髪の毛をかきあげるなど髪をさわる必要が生じる髪型は、ゴム等でまとめている。

o 爪は短く切っている。保育中は指輪をしていない。

o 調乳時、食事介助時は、遊びで着用していないエプロン等を着用している。

o 保育者は咳エチケットを理解し、マスクをつけている際にも遵守している。

D 保育者と保育補助者、清掃担当者による清掃

o 遊具は、水(湯)洗いや水(湯)拭きを行う。

o 乳児がなめた遊具は、湯等で洗い流して干す。

o 尿、糞便、嘔吐物、血液等で汚れた箇所、その他必要な個所は消毒を行う。

o トイレは、ドア、ドアノブ、蛇口、サンダル等も清掃する。

o 砂場は、定期的に掘り起こす日を決め、砂全体を日光によって消毒する。

o 感染症が流行している時期は、職員や外来者が共通して使用する場所・物を消毒する。

E 園長・副園長・主任等による保護者との連携

o 入園前に、ケガや感染症のリスクについて保護者に説明している。

o 入園前に、発熱等体調不良時の利用はしないように保護者に文書で説明している。

o 代わりの保護者がいない家庭に、ファミリー・サポート・センター等を紹介している。

o SNS等で緊急連絡網を整備し、保護者に速やかに連絡ができるようにしている。

o 保護者からの相談を受けている(=保護者から信頼されている)。

o 感染症防止に関する国、市区町村の通知等の情報を分かりやすく保護者に伝達する。

o 感染症流行時には、園長より保護者に感染防止行動についての文書を出している。

o 休園、登園自粛等に関する文面を準備し、必要なときに保護者に出している。

とはいえこの全部ができていても、保育園の感染リスクはゼロにはできません。

お母さんは勤務でお父さんと1歳、3歳の子どもは自宅待機の家庭で感染リスクをゼロにできないように、保育のプロ集団でも感染リスクを下げることはできても、ゼロにすることは不可能です。

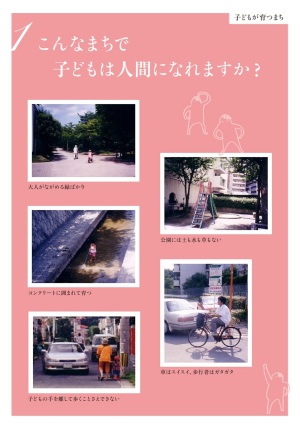

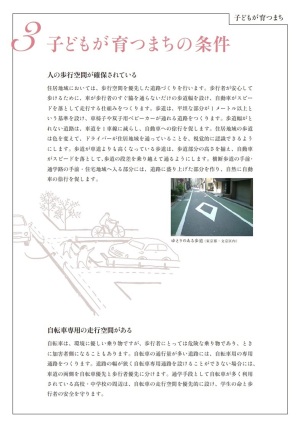

子どもが育つ、子育てしやすいまちってどんなまち? ― 2019/05/10

科学ショップでの大人買い ― 2018/05/27

子どものための駅ナカ施設 ― 2018/04/17

赤ちゃんの運動発達と育児用品 ― 2016/04/08

保育の内容・方法科目の教授内容 ― 2016/01/10

<目標>

1.養護と教育にかかわる保育の内容が、それぞれに関連性を持ち、総合的に保育を展開していくための知識、技術、判断力を習得する。

2.子どもの発達を「健康・人間関係・環境・言葉・表現」の5領域の観点から捉え、子ども理解を深めながら保育内容について具体的に学ぶ。

<内容>

以下の観点から、総合的に保育内容を理解する。

1.子どもの生命の保持及び情緒の安定を図るために保育士等が行う援助やかかわりである「養護」

①子どもの生理的欲求を満たし、子どもが健康、安全、かつ快適に過ごすための生活援助

②子どもを受容し、子どもが安心感と安定感をもって過ごすための援助やかかわり

2.子どもが健やかに成長し、その活動がより豊かに展開されるための発達の援助である「教育(健康、人間関係、環境、言葉及び表現の5領域)」

①健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活をつくり出す力を養う「健康」の領域。

②他の人々と親しみ、支え合って生活するために、自立心を育て、人とかかわる力を養う「人間関係」の領域。

③周囲の様々な環境に好奇心や探究心を持ってかかわり、それらを生活に取り入れていこうとする力を養う「環境」の領域。

④経験したことや考えたことなどを自分なりの言葉で表現し、相手の話す言葉を聞こうとする意欲や態度を育て、言葉に対する感覚や言葉で表現する力を養う「言葉」の領域。

⑤感じたことや考えたことを自分なりに表現することを通して、豊かな感性や表現する力を養い、創造性を豊かにする「表現」の領域。

<科目名>

保育の内容と方法(演習・5単位)

<目標>

1.「保育所保育指針」、「幼稚園教育要領」の各領域のねらいと内容を理解する。

2.養護と教育にかかわる保育の内容が、それぞれに関連性を持ち、総合的に保育を展開していくための知識、技術、判断力を習得する。

3.子どもの発達を「健康・人間関係・環境・言葉・表現」の5領域の観点から捉え、子ども理解を深めながら保育内容について具体的に学ぶ。

<内容>

1.各領域の「保育所保育指針」「幼稚園教育要領」のねらいと内容

2.各領域の観点による子どもの発達過程

3.発達過程に即した具体的な活動の理解

4.内容の遊び・生活場面への具体的な展開

5.環境構成

6.保育者の援助・指導

7.内容の取扱いと配慮事項

8.個別の事例における保育内容の具体的な展開

とはいえ、指針や要領が抜本的な改革が行われて、観点の構造が変わると、科目名も変わりますね。

子ども観・保育観・遊び観 ― 2015/11/07

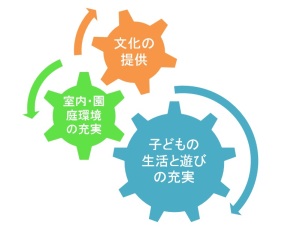

提供される文化とかみ合うことによって、

充実した遊びが展開

それを行為として表現したくなります。

子どもの権利条約を保育にいかす ― 2015/06/22

********************

子どもの権利条約を保育にいかす~子どもを一人の人間として尊重するって具体的にどんなこと?

食事など生活場面で

□無理矢理食べ物を口にいれない。

□子どものペースを無視して離乳食を口に詰め込んだりしない。

□泣いている間に口に食べ物を入れない。

□赤ちゃんを抱くときや、触る前には「おしりをきれいにしようね」と理由を話す。

□赤ちゃんの口をふくときに、口をふさぐようにではなく、口のまわりをふく。

□おむつは、ぬれたら替える。

□子どもが選択できるようになったものに関しては、選択させている。

□子どもができなくて困っていることに関しては方法を具体的にていねいに教えている。

□洋服は、子どもが動きやすく着替えやすい服を選択している。

□抱っこするときには、話してから抱く。

□体に乱暴にふれない。肩や腕はつかまないようにしている。

□大人の動作には言葉をつける「さあ、片づけるわね」など。

□服を着せるときには、本人が着るのを介助するように意識している。

□赤ちゃんを抱き上げるときは正面から。後ろや横から抱きあげない。

遊びの場面で

□子どもが十分に体を動かして遊べる場を用意している。

□子どもが自発的に自分で選択して遊べる遊びの時間を、十分につくっている。

□大人の都合で抱っこしない。気分を立て直して、遊べるように援助して降ろすようにしている。

□指さしで、赤ちゃんが訴えているときには「わんわんがいたね」など答えている。

□ひとり遊びをしているときには、あやさないようにしている。

□遊んでいるときには横や前を横切らないようにしている。

□遊んでいるときに大声を出してじゃまをしないようにしている。

□子どもが遊んでいるときに、「これをして遊びなさい」と遊びを指示しない。

□子どもが探索の主導者と思い、大人は探索につきあうようにしている。

□泣く子に対して「もううるさい」とか「この子よく泣くよね」と言わない。

□子どもに芸をさせない。ものまね、はやりことばなど。

□こわい人形でおどしたり、こわがる言葉でおどしたりしない。

□おもちゃを出すときに、箱をひっくりかえして出したりしない。

□一人用の散歩ロープは使わない。

□水遊びのときにいやがる子どもに水をかけたりしない。

□子どもの未熟さによることばや動作を、何度もさせて笑ったり、からかったりしない。

□子どもの遊びをしらけてながめたり、からかったりしない。

□子どもが休息が必要なときに、休息がとれる場所があり、それが許される。

基本的なこと

□赤ちゃんであっても、意志と感情をもった一人の人間であると感じている。

□赤ちゃんであっても、一人の人間として尊重しようと思っている。

□赤ちゃんの前で、その子どものことを言わない。

□子どもの前で、親のことを言わない。

□たたく、押す、閉じこめるなどの体罰は使わない。

□子どもの目線にあわせて話をする。

□子どもと目をあわせてから話をする。

□子どもが理解できるように、年齢に応じた短くわかりやすい言葉を選んで話しかけている。

□いきなりひっぱったりしないようにしている。

□子どもを叱るときにはなぜいけないのか、わかりやすく話す。

□親のことや、家庭のことなどを興味本位で、子どもに聞き出したりしない。

保育士が働き続けられるために ― 2015/04/07

いきいきと保育者が働いている園は、意外に園長先生が保育経験がない場合がありました。自分が経験がないために、本気で(大変だよね、頑張っているよね)と感じている、そして(どうすればもっと保育者が楽しく仕事ができるだろう)と試行錯誤されている園長先生方と出会い、経験がないことがプラスに働く部分もあると気づきました。